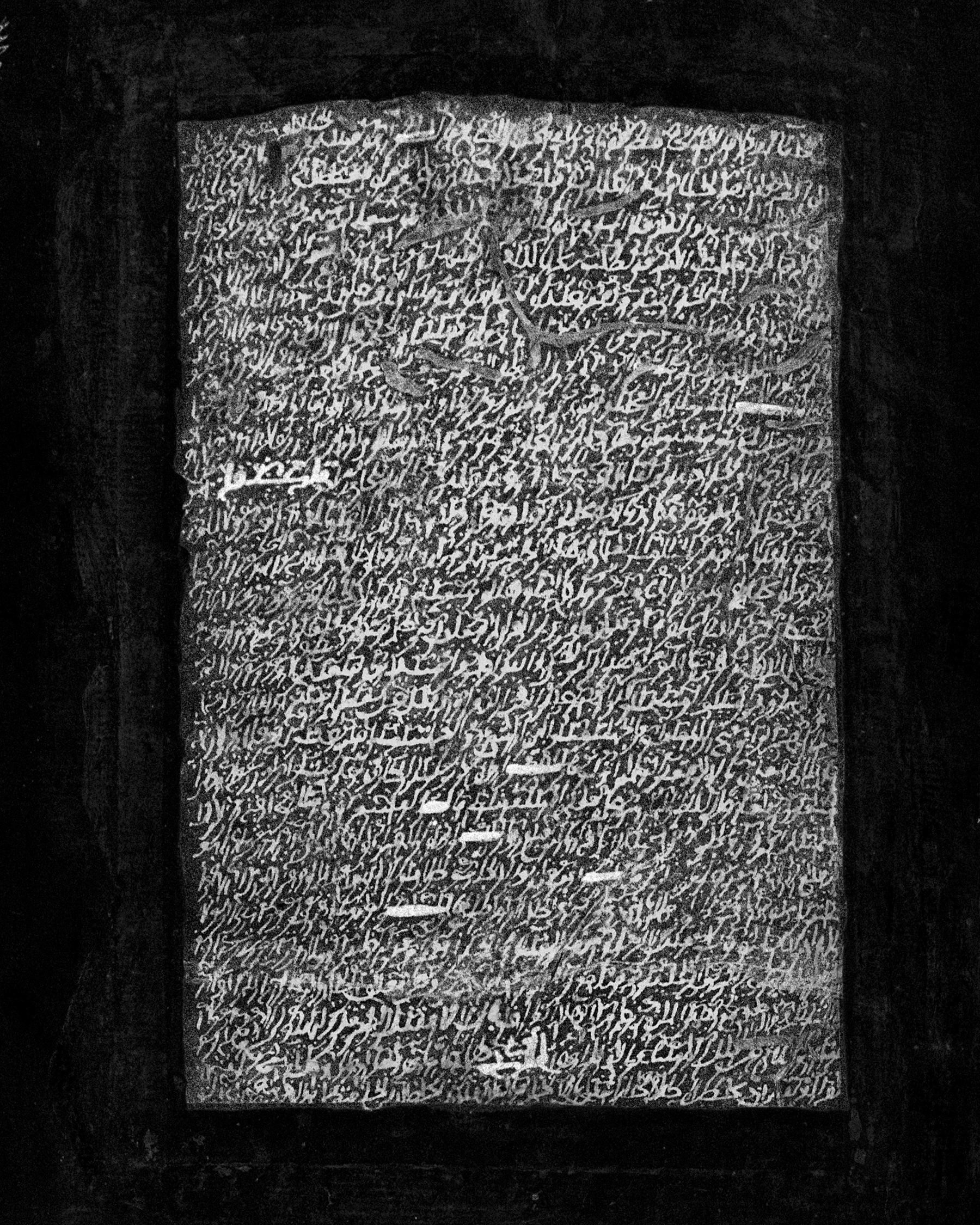

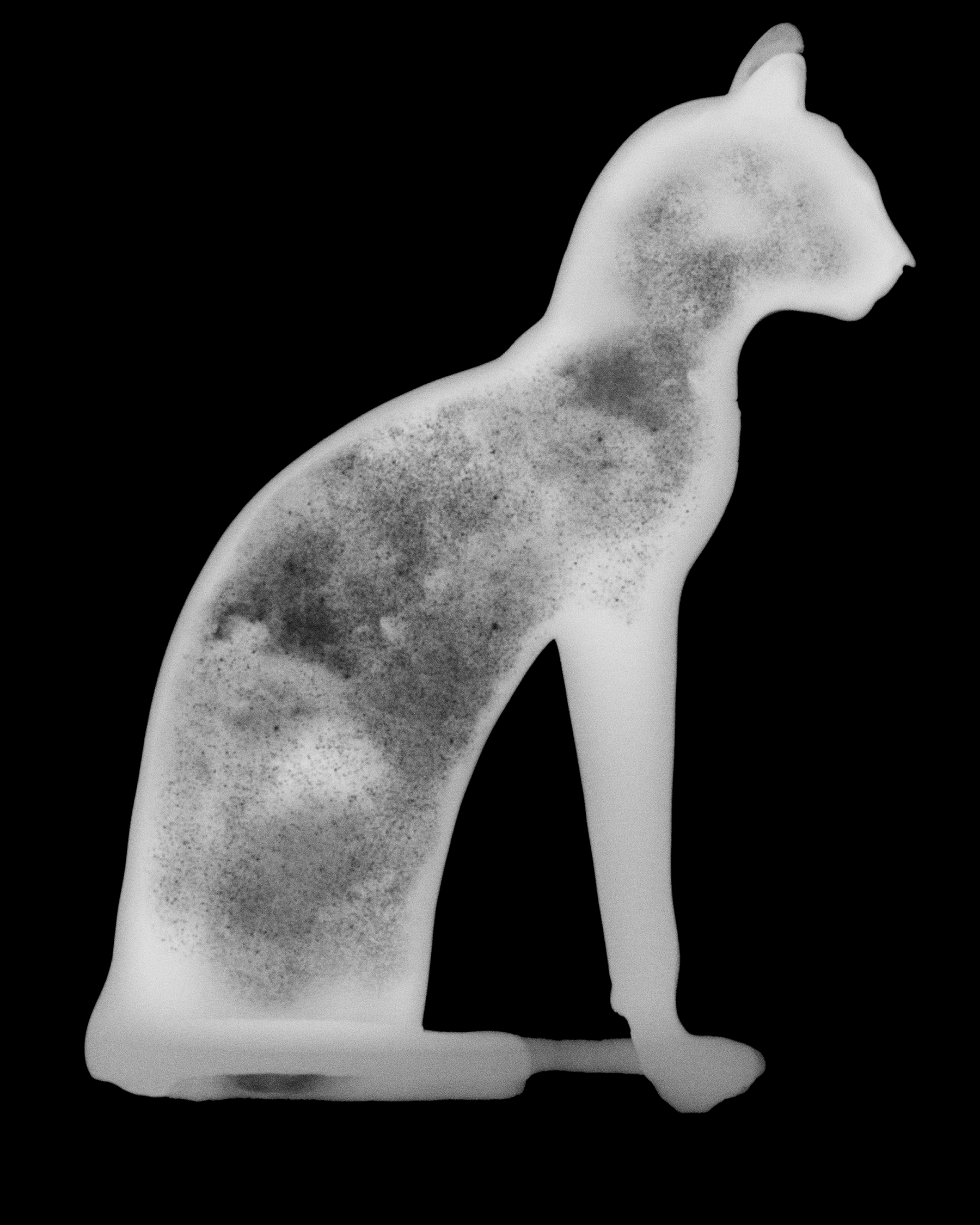

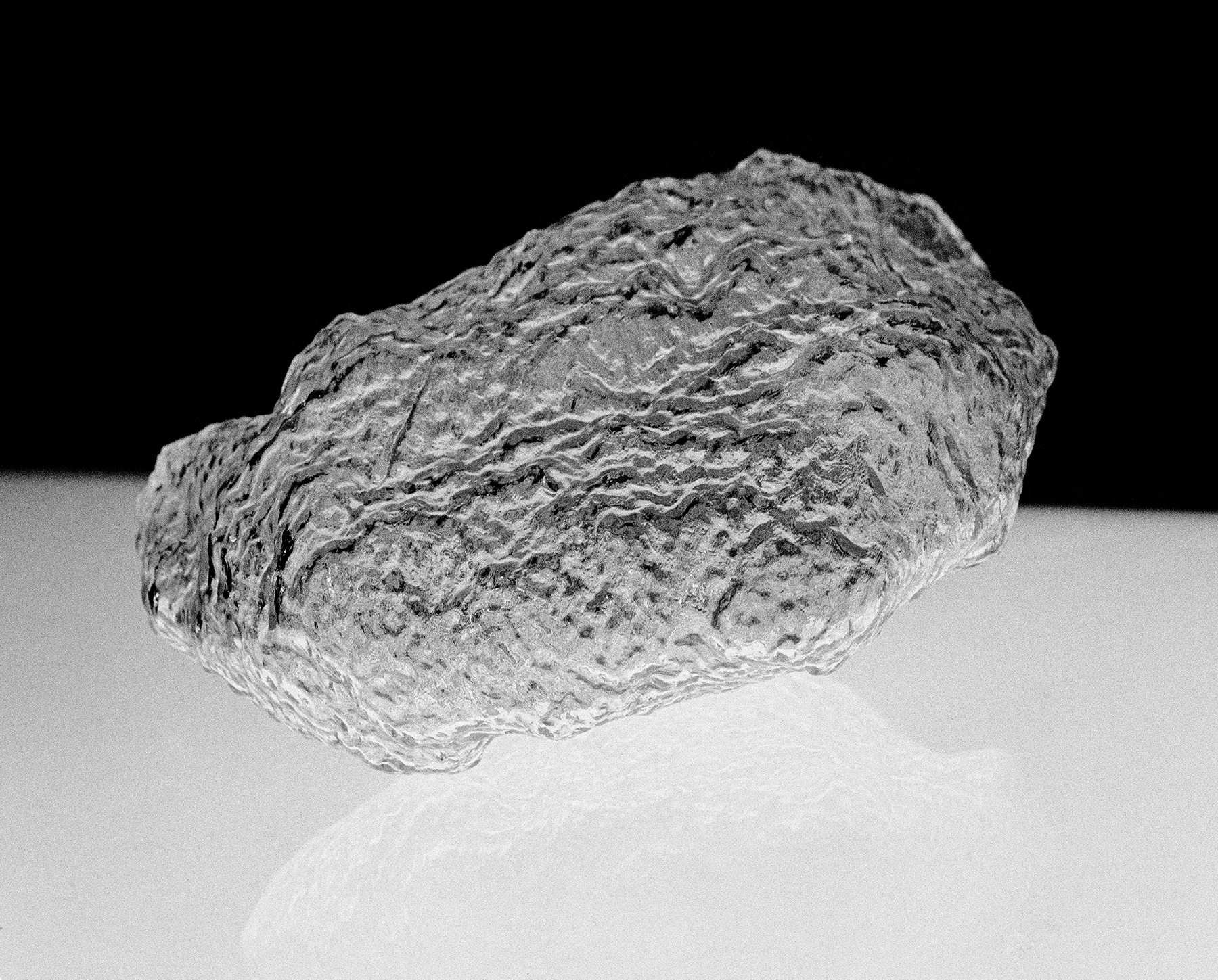

Una linea serpentina attraversa la copertina di Diachronicles (Witty Books, 2023) della fotografa Giulia Parlato. È nera, lucida, corposa e sinuosa. Ricorda qualcosa di non immediatamente interpretabile, qualcosa che suscita un dubbio, che rammenta un punto interrogativo. Si tratta di una colonna distorta. Non è la colonna che si fa tutt’uno con il corpo di Cristo, e nemmeno quella su cui si issa il monaco stilita nella sua ascensione verso il divino. Evoca invece la cultura mediterranea, il mondo classico, la Grecia. Lontana dalla sua antica simbologia, dal suo essere, per antonomasia, la struttura portante, diventa chiave di lettura per comprendere la lunga sequenza di immagini che compone il libro. Piccole statue, rocce, pezzi di vasi, frammenti ossei, che potrebbero essere collocati nella teca di un museo. «Il passato è un’operazione fragile che anche se fatta con la più grande sensibilità, rimarrà un processo pieno di omissioni e vuoti fantasmagorici», afferma la fotografa. La narrazione storica non è una linea retta, e la colonna deformata narra di come la visione, il racconto e la fruizione del passato sono parziali e soggettivi. La Parlato non crede che la fotografia abbia una natura oggettiva, documentale e inoppugnabile. È vicina alla tesi che da anni Joan Fontcuberta va sostenendo, ovvero quella della natura ambigua, se non addirittura menzognera, della fotografia. Ci rammenta che imbrogliare, inventare prove, falsificare la storia non è poi così difficile.

Silvia Mazzucchelli – Il tuo libro contiene fotografie che evocano atmosfere archeologiche di scoperte, ritrovamenti, rivelazioni. Questo immaginario ha una relazione con il tuo essere siciliana? Molte delle foto sono ambientate a Palermo. Tu, che vivi tra Londra e Palermo, hai sviluppato una tua forma di “sicilitudine”?

Giulia Parlato – Non direi sicilitudine… anche se essere cresciuta a Palermo ha influito sicuramente per le sue diverse stratificazioni culturali e la presenza di numerosi siti archeologici; il passato è un passato denso e dinamico a Palermo…

SM – Perché hai scelto un’edizione priva sostanzialmente di testi e che, inoltre, per la nota introduttiva e ogni altro riferimento utilizza esclusivamente l’inglese?

GP – L’assenza dei testi rafforza induce a decodificare le immagini, cercando tracce, dati e informazioni scientifiche. Diachronicles è un lavoro che parla di come il museo, l’archeologia e la fotografia documentaria plasmino la visione che abbiamo della realtà. L’idea è quella di spingere lo spettatore a domandarsi cosa siano i reperti e i luoghi rappresentati, e se siano veri o falsi.

SM – Nonostante la tua giovane età e la tua naturale apertura agli stimoli culturali provenienti da ogni angolo del mondo, ti riesce di individuare alcune idee guida, delle fonti ispiratrici o addirittura qualche figura di riferimento per la tua ricerca espressiva?

GP – Sicuramente Aby Warburg, Larry Sultan e Mike Mandel, Trent Parke, Hiroshi Sugimoto, Yamamoto Masao, il film La morte corre sul fiume di Charles Laughton, il cinema espressionista tedesco, Georges Didi-Huberman, i videogiochi e soprattutto la musica.

SM – Dimmi qualcosa in più sui videogiochi.

GP – Mi interessano i videogiochi che hanno come sfondo la storia e sono incuriosita dalle modalità con cui vengono ricreati i mondi in cui il giocatore può compiere delle scelte, come accade in Tomb Rider, Uncharted, Prince of Persia, Red Dead Redempion. Ci gioco da quando ho dodici anni, a livello visivo per me sono riferimenti interessanti. Per esempio in Prince of Persia hanno ricostruito la biblioteca di Alessandria e l’utente vi può entrare, mentre Tomb Rider si basa sull’idea di scoprire tesori nascosti e un passato sepolto. Come la fotografia il videogioco è una riproduzione fittizia della realtà, una realtà in miniatura.

SM – E la musica?

GP – La musica mi aiuta a pensare all’atmosfera delle fotografie che voglio scattare. Quando inizio un lavoro prendo appunti sul mio iPhone, ascolto musica e mi vengono in mente le immagini da realizzare. Per esempio, Familiar di Agnes Obel mi faceva pensare all’idea di un segreto sepolto che viene svelato dopo molto tempo. Le prime due foto di Diachronicles, la base della colonna su cui è avvolta una corda e la scatola con i teli argentati, sono nate in quel momento.

SM – Nel libro ricorre spesso l’idea del museo, e il museo è uno dei luoghi maggiormente frequentati per la sua realizzazione. Qual è stato ed è attualmente il tuo rapporto tra un oggetto, la sua memoria e il suo contenitore, archivio, collezione o museo che sia?

GP – Mi piace pensare agli oggetti come contenitori di diverse narrazioni che coesistono e pulsano all’interno dell’oggetto stesso, provocando una tensione che attrae e provoca forti emozioni. È affascinane scoprire un oggetto, studiarlo o anche solo ammirarlo all’interno del museo. Il reperto è per noi un mistero che spesso resta parzialmente irrisolto.

SM – «Che cos’è questo insieme di immagini? Un progetto d’artista? Una raccolta di documenti eterogenei di allestimenti museali e scavi archeologici? È una finzione? Un’allegoria? Un’opera di critica?», sono le domande che, retoricamente, pone David Campany nella sua presentazione. Quale potrebbe essere, per te, la definizione più calzante?

GP – Tutto quello che citi. Soprattutto una finzione perché l’argomento principale del progetto era quello di creare uno spazio fittizio che riportasse all’immaginario della fotografia che documenta il museo e l’archeologia, ma che parlasse dell’assenza di informazioni.

SM – In che senso assenza di informazioni?

GP – Solitamente la fotografia documentaria si basa sulla sulla prova, sul documento, mentre io ho lavorato togliendo informazioni.

SM – Le tue foto mostrano una forte componente materica e una pesantezza fisica. Allo stesso tempo esprimono, però, incertezze e dubbi che appartengono a una dimensione del tutto irreale o addirittura surreale. È come se ti sforzassi di spremere enigmi dal marmo. Si tratta solo di un’impressione?

GP – Non è facile rispondere a questa domanda… La colonna e la lucertola sono dei simboli che conosciamo da molto tempo, parte imprescindibile del nostro orizzonte visivo. Le mie fotografie cercano di suggerire che è possibile guardarli in modo diverso…

SM – In apertura e in chiusura del libro ci sono 48 immagini (16 prima e 32 dopo), che riprendono da distanza molto ravvicinata un intervento su materiale fittile, a volte con l’ausilio di strumenti come spatole o scalpelli. Il corpo centrale del libro è costituito da 35 foto, un numero addirittura inferiore. Puoi spiegare il senso della lettura che hai voluto “imporre” con questi numeri e questa scansione?

GP – Le immagini di cui parli sono i frame del video The Discovery che ho realizzato in collaborazione con Claudio Giordano e che racconta il processo di scoperta e documentazione di frammenti. Nella trasposizione in libro l’idea è quella di iniziare a sfogliare “scavando” fin quando non si arriva alle fotografie, “i reperti”, e si conclude “scavando”. Per dare un’idea di ciclicità, come il tempo che passa e le azioni che si ripetono.

SM – Le 48 fotografie sono seriali, differenti per minimi dettagli o per l’esposizione, a volte così bassa da renderle illeggibili. È come se, oltre a un ritmo nella successione delle immagini, tu avessi voluto “costringere” il lettore alla curiosità di carpirne e capirne il contenuto e a compiere uno sforzo anche fisico per riuscirvi. È un’impressione fondata?

GP – No, non direi sforzo. Il video è buio e ritmicamente il flash di una macchina fotografica immortala l’atto della scoperta, e così facendo, illumina per pochi secondi l’immagine. È un rimando al modo in cui il passato viene custodito, alla trasposizione in ricordo attraverso la registrazione di alcune informazioni e alla parzialità di dati che ciò comporta.

SM – Nel libro, le foto “archeologiche” sembrano tratte da un reportage sul campo, mentre le sequenze macro sulla terracotta si collocano in un ambito astratto; sembrano esercizi di stile o variazioni su un tema prefissato. Puoi spiegarmi il perché di questa scelta duale?

GP – In realtà anche le immagini del sito archeologico sono delle costruzioni. Nel progetto mescolo i due linguaggi per spingere chi guarda a capire che si tratta di una finzione, quindi le foto apertamente costruite spingono a dubitare anche di quelle che sembrano documentarie.

SM – L’assoluta indeterminatezza sulla reale provenienza dei reperti fotografati pone la questione, da te lucidamente sollevata, sulla veridicità del medium e, più in generale, sulla possibile distinzione tra vero e falso. Ma se il problema della verità è una questione puramente etica, perché affrontarla attraverso una mediazione estetica?

GP – Direi che il lavoro non si basa su una mediazione estetica, ma fa riferimento all’estetica delle prime fotografie archeologiche e di alcune fotografie forensi. Riprendo quel linguaggio a lungo utilizzato per documentare azioni già avvenute nel passato di cui restano solo delle tracce, e facendo questo, penso che chi guarda abbia un rimando a un immaginario storico condiviso. Le mie fotografie giocano con quell’immaginario e lo mettono in discussione, quindi l’aspetto estetico è solo una chiave d’accesso per arrivare all’aspetto etico.

© Giulia Parlato, Diachronicles, courtesy l’artista

SM – Il linguaggio fotografico descrittivo e forense che tu utilizzi, attraverso la sua assonanza con il comune immaginario, costituisce l’elemento propedeutico per provocare i successivi interrogativi che sono alla base del tuo discorso artistico. Non pensi che questa modalità, tuttavia, possa essere percepita solo dalla solita colta minoranza, mentre oggi più che mai ci sarebbe bisogno di épater la bourgeoisie, dare uno scossone a una massa narcotizzata?

GP – Non saprei… anzi, devo dire che questo lavoro è abbastanza comprensibile anche a persone non del settore, e questa cosa mi ha fatto piacere perché significa che è facilmente comprensibile.

SM – Le fotografie del libro spingono chi le guarda a immaginare un passato di cui non si dispongono informazioni, se non scarse e incerte. Tu parti da questo dato per inferire, nella contemporaneità, modalità interpretative che pongano in primo piano il dubbio. Diachronicles è lo scarto temporale che rende possibile e visibile lo scarto tra la realtà percepita come vera e quella che, verosimilmente, le si avvicina di più. Si può parlare, in questo caso, di una funzione pedagogica assegnata alla fotografia?

GP – Non ho mai pensato che le mie fotografie avessero una funzione pedagogica. Con il mio lavoro voglio dire che l’immagine va sempre indagata e sfidata. Non merita mai la nostra totale fiducia, la fotografia non mostra una verità ma una rappresentazione della realtà.

SM – È tutt’ora in corso una tua mostra a Roma. Ci racconti?

GP – È una mostra realizzata in collaborazione con Giovanna Petrocchi alla Galleria Eugenia Delfini. Si intitola Collateral Histories. Ci sono alcuni collage digitali di Giovanna, dalla serie Lanterne Magiche, alcune mie fotografie analogiche di Diachronicles e un corpus inedito di fotomontaggi in bianco e nero e oggetti in 3D appartenenti alla serie Collateral Histories. Anche Giovanna affronta temi molto simili a quelli di cui mi occupo, come la narrazione del passato, l’archeologia e il museo. Collateral Histories è composta da fotomontaggi in bianco e nero e oggetti 3D che abbiamo realizzato insieme, a partire da una commissione di Art Licks Magazine.

Il sito di Giulia Parlato