Ho incontrato per caso Marta Cuscunà alla presentazione del libro di Giulia Iacolutti I don’t care about football, una mattina, negli spazi della libreria Micamera a Milano. Anche se frequentano due mondi artistici diversi, il teatro e la fotografia, le due artiste sono legate in modo potente dal femminismo, dal Friuli e dal creare mondi visivi. Qui riporto una lunga chiacchierata con Marta.

Laura Davì – La visione nei tuoi spettacoli è importantissima. Il tuo è un teatro di figura, un teatro di visione.

Marta Cuscunà – Quello che caratterizza i miei spettacoli è che gli immaginari sono molto diversi perché affrontano storie differenti. Il processo di creazione comincia da una storia o da un tema che incrocio e che mi fa vedere delle cose, come quella storia potrebbe essere messa in scena su un palco. Sono strettamente legati alle competenze e all’esperienza della scenografa con cui lavoro, Paola Villani, che proviene dal design industriale, è stata tra le fondatrici della compagnia Pathosformel, e ha dunque un’esperienza di performance visuale molto radicata. La parte meccanica delle figure viene dalle sue intuizioni e dal suo percorso che è piuttosto inconsueto rispetto al mondo dei laboratori di scenografia teatrale.

LD – Si vede molta libertà.

MC – Siamo figlie di Centrale Fies, un luogo dove la mescolanza delle discipline e degli artisti che si trovano lì per progetti diversi permette una grandissima libertà. Libertà che è proprio cercata da Barbara Boninsegna, la direttrice artistica che lascia campo aperto anche nella fase di progettazione e di ricerca di collaborazione da attuare. Già solo il fatto di essere sperduti a Dro fa sì che magari si collabori con il fabbro di Tenno, che non si occupa assolutamente di scenografie teatrali ma che porta un contributo altro, un po’ speciale nel mondo teatrale.

LD – L’ibridazione e il cercare incontri con mondi che non siano quello a cui siamo abituati, mondi vicini o anche lontanissimi è fondamentale per evitare di rinchiudersi nel proprio orticello.

MC – Due collaborazioni sono state fruttuose. Per Il Canto della caduta Paola si era innamorata di una componentistica che era fuori budget. Abbiamo scritto a Igus®, un’azienda che si occupa di cose diversissime da componenti per bacini idrici a quelli per le protesi umane, e abbiamo avuto un incontro con nove ingegneri ai quali abbiamo mostrato un prototipo di corvo di legno. Hanno deciso di sostenerci offrendoci tutta la componentistica. Questo ci ha permesso un salto di qualità perché la loro componentistica è stabile e permette una maggiore tranquillità nel montare e smontare le figure, ed è auto lubrificata, quindi silenziosa, perfetta per il teatro.

Abbiamo poi contattato la veleria One Sails e utilizzato il tessuto delle loro vele per realizzare la copertura della sfera geodetica, che deve sfruttare al meglio gli elementi naturali per Earthbound. Magari il pubblico non lo saprà mai che quella è proprio una vela particolare ma così abbiamo instaurato un dialogo con un mondo diverso da quello teatrale e, chissà, magari porterà a teatro anche qualcuno che non avrebbe pensato mai di andarci.

LD – Mi dici qualcosa del processo che porta agli spettacoli?

MC – Il gruppo fondamentale è formato da me, Paola Villani e Marco Rodante che seguono dalla prima bozza di copione in avanti. A loro porto le prime idee che vengono dalla ricerca fotografica. Poi sviluppiamo insieme il progetto. Paola inizia a progettare i prototipi attraverso i disegni tecnici e con Marco cominciamo a provare le prime scene e vediamo come le due cose si modificano a vicenda. Si capisce così quali aspetti a livello meccanico devono essere modificati perché non riescono a soddisfare le esigenze della drammaturgia e quali invece funzionano.

I due aspetti sono molto legati perché sono io da sola e non ci sono altri manipolatori. Tutta la scena deve essere progettata attorno al mio corpo e alle mie forze: la meccanica e la drammaturgia sono inscindibili.

LD – Tu interpreti anche la parte vocale degli spettacoli.

MC – Nel mio percorso di formazione avevo studiato la vocalità e imitare i timbri era una cosa quasi spontanea. Per Il canto della caduta ho iniziato una collaborazione con Francesca Della Monica, vocalist che lavora sulla modalità della vocalità estesa e lega l’emissione vocale al corpo. La parte di manipolazione, il fatto che sia tutto manuale fa sì che quello sforzo fisico che devo fare per agire la manipolazione influisca sull’emissione vocale.

LD – Ho visto o letto che ti interessa anche la ventriloquia.

MC – Mi interessano la magia e l’illusionismo in chiave di genere. Molte donne assistenti di maghi usavano la ventriloquia per i loro trucchi. Da notare poi che le donne sono sempre vallette e tagliate a pezzi!

LD – Ecco il femminismo, tema portante del tuo teatro e di Earthbound lo spettacolo che è andato in scena al Piccolo Teatro di Milano di recente, ispirato a Staying with the trouble di Donna Haraway, un saggio di eco-femminismo che include storie di fantascienza.

MC – Ci sono tantissimi pensieri femministi e in continua evoluzione, il femminismo è uno studio continuo. Quello che mi ha entusiasmato di Donna Haraway è il mondo legato alla biologia, le visioni ibride che derivano dalle conoscenze di altre discipline, l’accoglienza di altri campi del sapere che ti cambiano la visione sul mondo e anche su te stessa. Una fonte inesauribile di ispirazione.

La necessità di evolvere credo venga anche dal frequentare gli ambienti dell’attivismo, dal non limitare la vicinanza ai pensieri femministi teorici ma avere pratiche quotidiane che mi portano in ambienti in cui i pensieri evolvono perché ci sono i corpi e i corpi richiedono nuove idee. E necessita anche una forte messa in discussione. Rispetto a quando ho iniziato nel 2009 il percorso sulle “resistenze femminili”, ho dovuto rivedere alcuni pensieri e avere la capacità di abbandonare alcune cose che non funzionano più in un mondo che cambia continuamente.

LD – Del resto noi siamo anche i batteri che ci abitano e fanno pulizia per lasciare spazi nuovi.

MC – Sì, smontare l’idea della nostra unicità, dei confini drastici che dividono la nostra individualità dall’altro quando noi stessi siamo abitati da batteri…

Ho raccolto da Donna Haraway l’invito a sviluppare le storie delle Camille come una sorta di affabulazione collettiva. In Staying with the trouble l’autrice lancia queste piccole trame abbozzate proponendo a chi legge di continuare a svilupparle. C’è dunque Donna Haraway ma c’è anche una grande libertà nell’immaginare queste nuove Camille e soprattutto il confronto con lo slogan “fate legami non bambini”. Nello spettacolo rimane il mio bisogno di ragionare su cosa potrebbe significare scegliere di non riprodursi per uno scopo finale di giustizia ecologica, venendo da un presente in cui tutte le nuove tecnologie sembra che non abbiamo nessun limite al riguardo. Se pensiamo poi alla narrazione odierna sulla denatalità e sulla genitorialità, ci rendiamo conto di come il punto di vista su questi argomenti dovrebbe essere più complesso.

Nello spettacolo c’è anche il tema della genitorialità condivisa che Donna Haraway propone: i genitori non hanno nulla a che vedere con i legami di sangue, tutto si basa in realtà sull’idea di cura e di responsabilità. Quando una comunità decide che le nascite sono eventi rari e preziosi, è l’intera comunità che si fa carico della decisione di mettere al mondo una nuova vita e tutti ne sono responsabili. Viene così a cadere il discorso di oggi sulla madre vera o no, per esempio. E ancora, abbiamo già adolescenti figli di una natalità diversa che non hanno una narrazione adeguata rispetto alla loro nascita.

LD – Torna la necessità di proporre visioni alternative.

MC – Negli ultimi lavori c’è il racconto di un passato che non ci viene mai raccontato come nel Canto della caduta è la fantascienza, l’allenarsi a immaginare dei futuri positivi. Essere in un momento di totale crisi ecologica umanitaria energetica, invece di gettarci nello sconforto potrebbe stimolarci a praticare la fantascienza utopica.

Mentre leggevo dei simbionti, corpi umani ibridati con specie in via di estinzione, mi sono imbattuta nell’opera dell’artista australiana Patricia Piccinini, che non conoscevo e sono corsa a vedere una sua personale a Copenaghen. La bellezza dell’incontro con le sue opere è stato anche il vedere un immaginario che non aveva a che fare con le distopie del cinema e della letteratura in cui questi corpi ibridi sono sempre una minaccia e invece trovare un mondo di coesistenza pacifica.

La grossa difficoltà che abbiamo trovato con Paola e Marco è che il livello di precisione iperrealismo e la grande verosimiglianza che raggiunge Patricia Piccinini deriva anche dal fatto che le sue sono creature ferme. La sfida enorme è stata quella di partire da quell’immaginario e di riuscire a muovere le figure. Proseguendo il discorso fatto fino a quel momento e suggerendo l’iperrealismo, abbiamo mantenuti gli snodi, la meccanica e i cavi delle creature a vista.

Il problema era gestire la mia presenza. In Earthbound ci sono pupazzi meccanici che devono sembrare più umani di me perché non sono una manipolatrice neutra come in tutti gli altri spettacoli ma interpreto un personaggio che è un’intelligenza artificiale. Si trattava di de-umanizzare me e umanizzare il più possibile loro, che sono creature meccaniche. C’è stato un grosso studio su come mettere il mio corpo vicino a questi altri e si è deciso di tenere il mio corpo di schiena. Quando l’intelligenza artificiale viene attivata si mette in azione fisicamente ma, per evitare di evidenziare che sono io che manovro le creature, mi sono messa di schiena ed è meno ovvio che la manipolazione che agisco funzioni alle mie spalle.

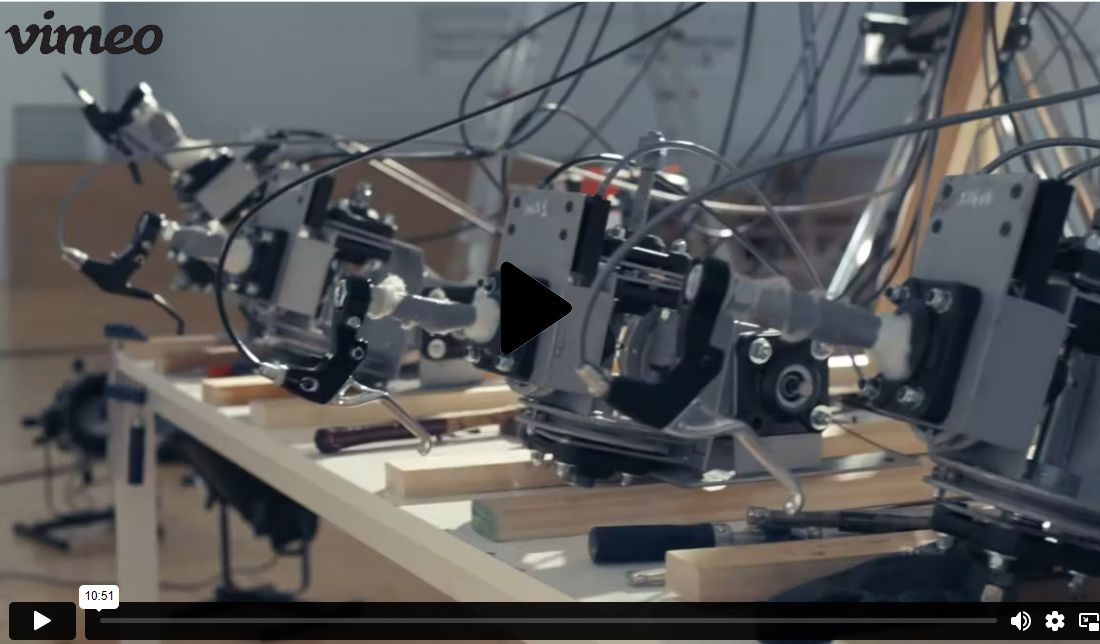

Marta Cuscunà, Earthbound ovvero le storie delle Camille, video clip.

Marta Cuscunà, Earthbound ovvero le storie delle Camille, video clip.

LD – In scena ci sono anche l’alberello e la cupola geodetica.

MC – Per la cupola ci siamo ispirati a un modello architettonico che cerca di ottimizzare al meglio la luce solare. L’ambiente esterno ormai è devastato e le Camille e gli Earthbound vanno lì per risanarlo.

L’alberello ha la funzione di assorbimento di sostanze inquinanti, ma le Camille non possono accedere a questo ambiente perché e troppo radioattivo e inquinato e possono vivere solo nella cupola geodetica. Lì in una serra molto rigogliosa, sono riprodotte le condizioni di vita necessarie alla loro sopravvivenza. L’intelligenza artificiale è quella che esce e dialoga con la pianta per capire come sta andando il risanamento. Si crea così un cortocircuito tra la natura dentro la cupola che sembra naturale e l’ambiente esterno che è devastato.

LD – Mi viene da pensare a Milano, dove si costruisce il Bosco verticale ma si tagliano le querce secolari…

MC – Donna Haraway parla anche dello stare nelle contraddizioni: abbiamo una tale confusione tra natura e cultura, che ci sentiamo fuori da un sistema, poi accadono cose come l’attacco di un orso a un uomo e ci accorgiamo di essere così vulnerabili e vogliamo tornare a controllare.

LD – La parola confusione torna spesso in questo periodo. L’ho sentita ad esempio da Luca Andreoni in un incontro su fotografia immagine intelligenza artificiale.

MC – Bruno Latour da cui derivo il termine Earthbound è uno dei filosofi da cui mi sono fatta abitare e che hanno molte intersezioni con il mondo dell’arte. Credo che i vari linguaggi artistici siano molto efficaci nel cercare di trasmettere non solo pensieri filosofici ma anche le nuove conoscenze scientifiche. A proposito di confusione penso al modo in cui Donna Haraway esprime i suoi concetti: inventa parole, per esempio, ma è biologa e radica i pensieri femministi in una dimensione concreta.

LD – Con il tuo innovativo linguaggio teatrale sei diventata un’artista associata del Piccolo Teatro di Milano.

MC – È una soddisfazione incredibile sia a livello personale sia per il tipo di linguaggio che adotto perché il linguaggio di figura o visuale è ancora troppo associato a un immaginario tradizionale e al teatro per l’infanzia. È un riconoscimento alla ricerca che abbiamo fatto in questi anni e apre la strada a un’innovazione in questo tipo di linguaggi, consapevoli di avere alle spalle una tradizione fortissima che però forse mantenuta così rigidamente si rischia di perdere più che non attraverso l’ibridazione.

Il rischio che corriamo in Italia è quello di non insegnare le tecniche. Nelle accademie di teatro siamo legati e affezionati a una tradizione che però snobbiamo e non tramandiamo e poi questa etichetta così forte e definitiva l’ha ridotta a una nicchia.

L’incontro con Joan Baixas Joan Baixas mi ha permesso di pensare al teatro visuale come a un contenitore molto ampio.

Prima del teatro Scuola europea per l’Arte dell’attore è una realtà cui devo molto, una scuola in cui sono mescolati allievi e insegnanti di diverse provenienze europee. Ognuno recitava nella propria lingua per esempio. Lì ho incontrato Joan Baixas e José Sanchis Sinisterra, che sono stati fondamentali per me e senza i quali non farei quello che faccio.

C’erano due sezioni, una per drammaturgia e una per attori. Sinisterras mi ha portato a fare il corso con i drammaturghi e ho iniziato a scrivere: una grande fortuna o una grande lungimiranza da parte sua.

In Italia sono spesso poco generosi ma ho avuto maestri che mi hanno passato competenze e hanno visto il potenziale prima di me.

L’anno scorso ho avuto la personale al Piccolo, in Francia ho lavorato in più città sia in teatro sia in convention sulla drammaturgia, a maggio ci sarà la personale alla Biennale della Marionetta a Parigi già rimandata per il covid.

LD – In Italia sei unica, mi pare. Ti senti sola o hai un dialogo con alcuni colleghi?

MC – La solitudine non la sento perché sono stata a Centrale Fies dove nel progetto Factory c’era un gruppo molto eterogeneo di quasi coetanei: Teatro Sotterraneo, Anagoor, Pathosformel, Francesca Grilli, Codice IVAN. Adesso ho un legame molto forte con Marco D’Agustin e La Casa d’Argilla, un gruppo di artisti associati del Piccolo Teatro. Claudio Longhi ci ha proposto di fare diverse cose insieme, per esempio la curatela al Chiostro del Piccolo Teatro appena finita la pandemia. C’è una grandissima affinità di esperienze e di visioni che vanno al di là dei linguaggi che mettiamo in campo.

Mi sento un po’ come in una tribù in cui facciamo cose diverse ma dove c’è una bella connessione.

Siamo una generazione che non vive la competizione sfrenata delle generazioni precedenti forse anche perché siamo riusciti a sviluppare le nostre poetiche. Siamo come un altro piccolo mondo: all’inizio abbiamo trovato una casa in Centrale Fies, dove nascere e formarci in un luogo isolato, periferico e non gerarchico dove c’era libertà e non santificazione del teatro. Ho potuto confrontarmi con realtà che vivendo a Monfalcone non avevo avuto modo di intercettare.

LD – Il discorso del periferico globale mi interessa.

MC – Quando stai in Friuli vivi un certo isolamento e scalpiti ma in realtà c’è un’energia che forse in una città come Milano non c’è. Un legame con il territorio che ti porta a trovare spazi e ascolti diversi, più pacati ma forse più attenti.

LD – Quali i nuovi orizzonti, ora?

MC – Mi trovo ad avere raggiunto più di quanto avevo immaginato dunque devo immaginare qualcosa oltre. Se fare gli spettacoli è quello che mi realizza completamente, la collaborazione con il Piccolo richiede di spingermi oltre. Grazie a un Bando europeo vinto dal Piccolo con il Politecnico sarò la prima, io che vengo da fuori, a realizzare un progetto site specific sulla zona di Milano Corvetto-Porto di mare. Cose nuove e impreviste mi permettono di imparare sempre.