UNA CONVERSAZIONE TRA LUCA SPANO E GIOVANNA CORRAINE

Da tempo mi chiedo da dove provenga il mio interesse per il vedere. Un’attrazione quasi ossessiva che non riesco ad imputare solo alla natura della realtà contemporanea, così profondamente costruita dall’immagine visuale. Penso che questo interesse contenga anche una componente personale, della quale ho difficoltà a capire l’origine.

Come tutte le relazioni tra traccia e fenomeno, positivo e negativo, il vedere tramite gli occhi non può esistere senza la sua assenza. Forse è questo il motivo per cui ho iniziato a sviluppare un progetto che si interessa ai limiti di questo strumento, mezzo che si impara ad usare, ma che spesso crediamo innato. Durante il mio percorso mi sono chiesto come fare ad avere una esperienza, seppur filtrata, della radice fisica, emotiva e percettiva dell’assenza della vista ottica. La risposta è stata la cecità. Ho allora iniziato a portare avanti conversazioni con persone non vedenti dalla nascita, ipovedenti o che hanno perso la vista da adulti.

Ho conosciuto Giovanna Corraine all’Istituto Ciechi di Cagliari, nella primavera del 2023 e, a breve distanza da quel primo contatto, ci siamo incontrati nuovamente in un’aula didattica dell’Unione Ciechi per conversare sulla mia ricerca. Lei, non vedente dalla nascita, con il suo computer davanti e la tavoletta braille connessa per poterci interagire; io, vedente, con il mio registratore e la consapevolezza di non poter capire fino in fondo la sua esperienza del mondo. Forse il motivo di questo lavoro è dato proprio dalla mia fascinazione per altre forme di vedere, diverse da quella visuale. L’idea di costruire la conoscenza per mezzo di altri sensi. O, forse, ho solo paura che un giorno potrei avere gli occhi aperti e non percepire forme e colori. Sono queste le ragioni di un dialogo che graffia superficialmente paesaggi percettivi “altri”, la cui conoscenza (ne sono convinto) può cambiare la nostra prospettiva del mondo rappresentabile e irrappresentabile.

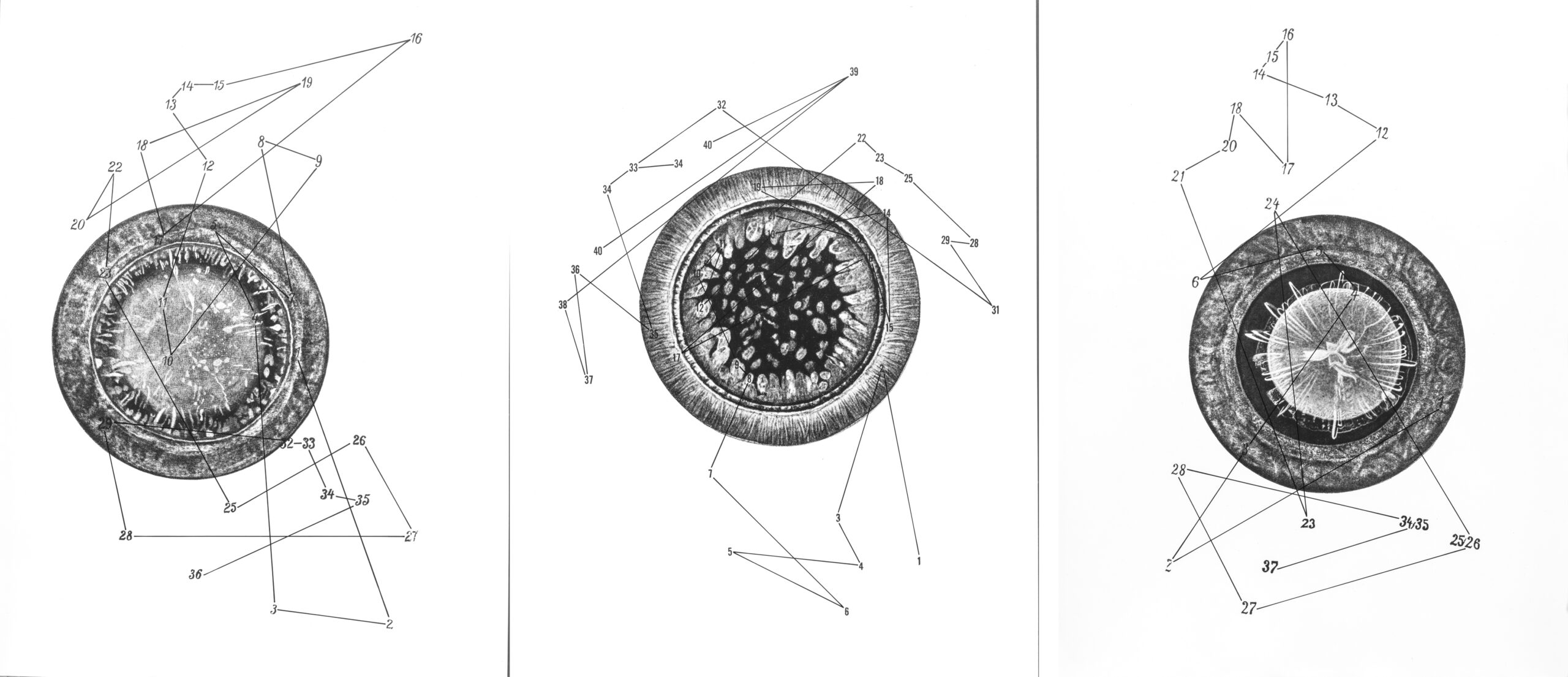

Twelve silver gelatin prints on Fibre Base paper, marker. Courtesy the artist

LUCA SPANO – Prima di tutto sono curioso di sapere qualcosa su di te.

GIOVANNA CORRAINE – Ho trentaquattro anni, sono nata a Orgosolo, in Sardegna, e ora vivo a Cagliari. Sono cieca dalla nascita a causa di una patologia genetica: anche due zii di mia madre, oggi defunti, erano ciechi. Ho frequentato la scuola dell’infanzia, la primaria e le scuole medie a Orgosolo, il liceo classico a Nuoro. Successivamente mi sono trasferita a Cagliari per frequentare l’università. Ho concluso il percorso di laurea magistrale in filologia moderna con una tesi di ricerca sulla lingua sarda ancora parlata nel mio paese di origine. Dopo la laurea mi sono trasferita a Roma per seguire un corso di trascrittrice di intercettazioni telefoniche ambientali per i tribunali.

LS – Anch’io ho vissuto a Roma, per dieci anni. Una città complessa, ancor più per un cieco.

GC – Sì, molto. Per fare pochi metri si impiegano due ore. Eppure, là andavo in giro in autonomia. Forse perché ero da sola, quindi un po’ costretta, anche se avrei potuto farmi accompagnare. Molti miei colleghi, invece, non camminavano da soli perché avevano paura. Credo mi abbia aiutato aver fatto, contestualmente al corso di “Intercettazioni”, quello di “Orientamento e mobilità”. Durante questo corso non mi hanno insegnato dei veri e propri tragitti (perché impari gli itinerari precisi da solo, con l’esperienza!), però aver percorso le strade in quartieri sconosciuti, anche se sotto la supervisione di un’istruttrice esperta, mi ha sbloccato.

LS – Cosa significa studiare non potendo vedere? Come hai fatto?

GC – Bella domanda. Nel mio caso è stato un percorso parallelo a quello dei miei compagni, nel senso che ho avuto la fortuna di imparare a leggere e scrivere in braille da quando ero piccola. Ho iniziato all’età di quattro anni, quindi utilizzavo un sistema di scrittura e lettura che, per quanto diverso, mi ha permesso di fare ciò che facevano i miei coetanei. Contestualmente al braille, ho imparato anche a scrivere le lettere, noi diciamo “in nero”, cioè grazie a una minima percezione della luce che avevo da bambina. In un primo momento, a scuola mi rifiutavo di usare il braille per tutto ciò per cui riuscivo a scrivere con la penna, come la matematica.

Il problema si poneva quando c’erano da leggere dei testi: lì chiaramente non ce la facevo neanche con un formato ingrandito e dovevo ricorrere al braille. Però, non ho mai notato chissà quale differenza con i miei compagni. Magari un po’ per storia dell’arte, perché è prevalentemente visiva Gli insegnanti mi spiegavano le immagini o mi facevano toccare dei plastici, ma è un’esperienza diversa.

LS – Questo porta la discussione su alcuni topic della mia ricerca. È vero che, in questo caso, non vedere è una forma di limite. Ma, dal lato opposto, mi chiedo quanto questa impostazione di fruizione e interpretazione dell’arte non debba essere ripensata. Non intendo soltanto il trovare nuove modalità per poter fare esperienza della dimensione artistica, ma anche la questione dell’occhio-centrismo legata alla lettura di un’opera. Una interpretazione che passa sempre attraverso le parole di una persona che vede. Sono convinto che ci possa essere molto altro.

GC – Esatto, la lettura dell’arte si basa su concetti che per una persona cieca sono ancora più astratti di quanto lo siano per una persona vedente, come quando si parla di colore o di forma.

Per me quest’aspetto è ingigantito. Alcune cose le ho percepite attraverso bagliori di luce o il contatto con le forme, ma non sempre tutto si può toccare, non sempre tutto si può vedere. Due anni fa sono andata ad Ancona, dove c’è il Museo tattile Omero: all’interno ci sono le riproduzioni di alcune delle più famose e importanti opere d’arte a partire dall’età greca. Ero felice come una bambina di poter finalmente relazionarmi con quelle statue che avevo studiato. Tutto ciò che avevo assimilato fino a quel momento era arrivato a me attraverso la voce di una persona che vede. Proprio perché l’arte è soggettiva, poter toccare quelle cose e averne un’idea personale è stato bellissimo e rivelatore. In quel momento ho davvero apprezzato l’arte e ho realizzato che prima di allora era tutto un mero passaggio di informazioni.

Ho sempre affrontato questo argomento con superficialità, come se non mi interessasse, proprio perché l’ho appreso tramite la versione filtrata dal vedente. Poi sono andata ad Atene. Al museo dell’Acropoli si trova la riproduzione del Partenone e lì ho potuto capire ancora un po’ di più. Le colonne si possono toccare anche all’aperto, però poterci entrare in contatto in un ambiente interno e tranquillo aiuta a formare un’idea più chiara.

LS – Su questa linea, quello che sto cercando di fare è avvicinarmi a cosa è un’immagine e che cosa significa “vedere” per una persona cieca. Un paradosso, mi dirai tu. Ma penso che esistano diverse forme di immagine, da quella tattile all’uditiva, e che vada ripensata la centralità del visivo nello studio di ciò che chiamiamo realtà. Sicuramente ti sarai fatta delle idee in proposito.

GC – Sì. Mentali, astratte. Però non so se poi effettivamente possano coincidere con quelle delle persone che vedono.

LS – Mi spingo a dirti in maniera provocatoria che nessuno, anche i vedenti, vede nello stesso modo. Quest’idea che noi abbiamo della vista come qualcosa di standardizzato è un’invenzione. Si tratta di una convenzione sociale, in qualche modo. Colori, forme e letture delle immagini dipendono dalla nostra soggettività, biologia e cultura, che poi noi codifichiamo in immagini visuali condivise. Puoi provare a descrivermi che cosa è il vedere per te?

GC – Per me vedere significa percepire qualcosa. Penso che le immagini scaturiscano da dentro di noi e non solo dall’esterno. Un’immagine viene forgiata anche attraverso gli altri sensi. Ad esempio, ho un vivido ricordo di quando due anni fa sono andata alla cascata delle Marmore. È stato bellissimo sentire il rumore dell’acqua scrosciante. Vedevo l’ombra della montagna, riuscivo a percepirla stagliata nel cielo di una giornata luminosa e poi, a tratti, vedevo il bianco, che credo fosse l’acqua. Credo, non ne sono sicura. Man mano che salivo lungo il percorso, sentivo l’acqua sulla pelle che mi bagnava completamente, ne sono uscita fradicia! Era meraviglioso perché, in un primo momento, l’acqua arrivava a gocce e non sembrava che mi stesse bagnando. C’era una moltitudine di sensazioni, ognuna delle quali creava un’immagine di quel luogo meraviglioso, dandone una percezione tridimensionale. Stupendo.

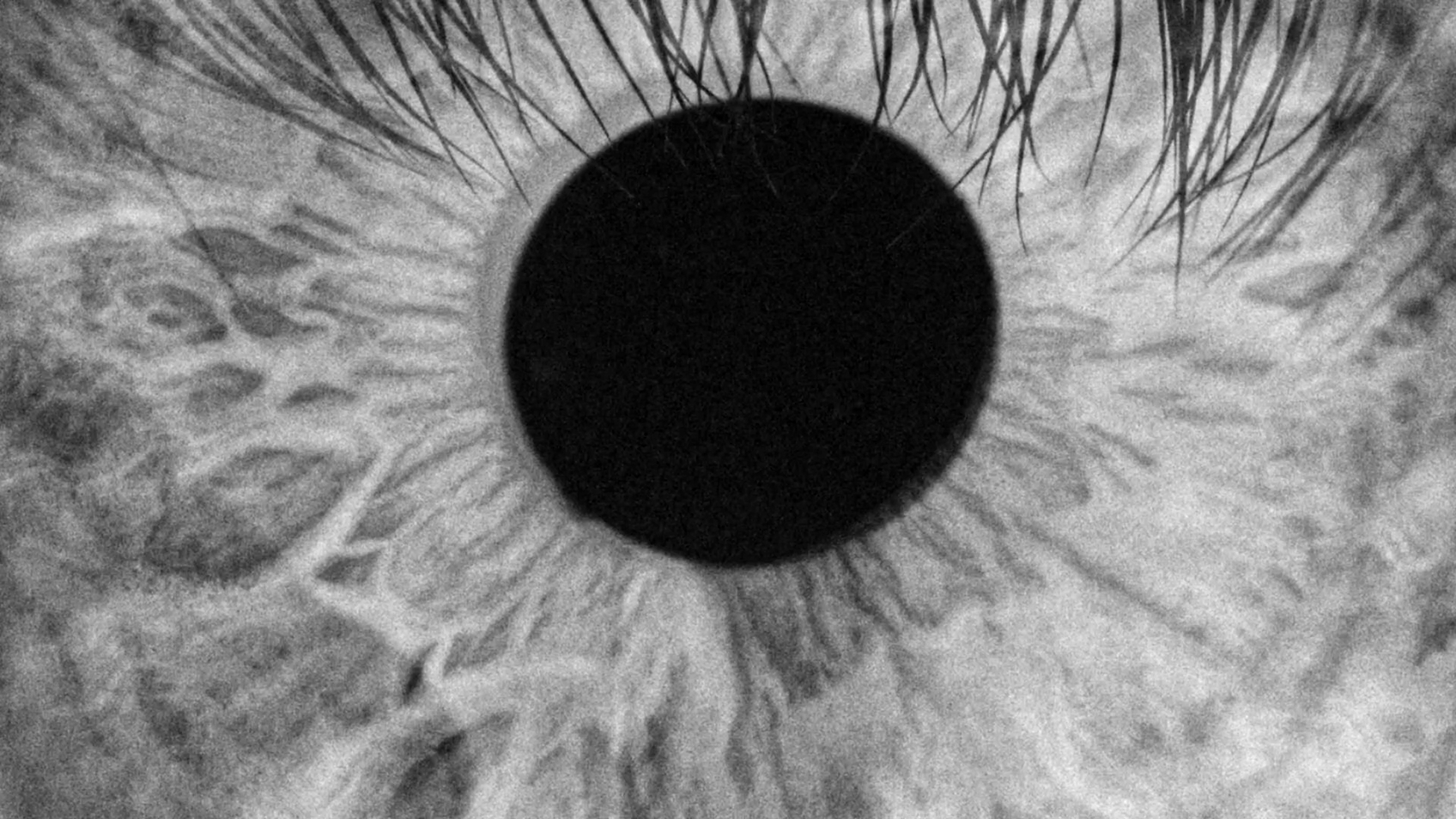

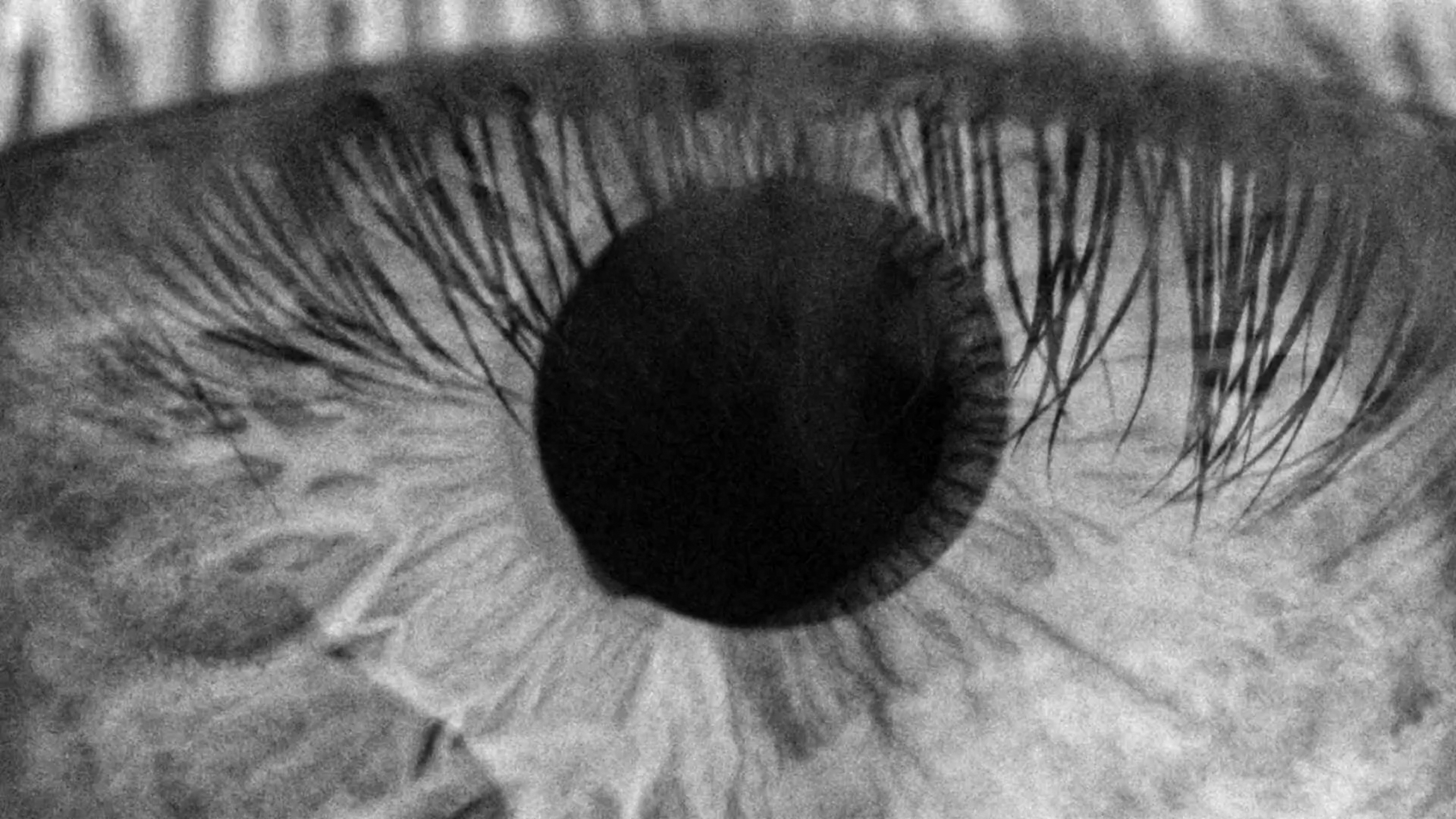

Installation. Single channel video, display, chain, and metallic solids. Courtesy the artist

LS – Mi hai fatto pensare al libro Il dono oscuro di John M. Hull, in cui l’autore, ormai cieco, descrive la sensazione provata aprendo la porta di casa durante un temporale, con la restituzione di un’immagine a tre dimensioni dello spazio creata proprio dal rumore delle gocce d’acqua che sbattono su foglie, asfalto e oggetti.

GC – La pioggia in strada mi disorienta perché intensifica tutto, quindi anche io percepisco l’aspetto tridimensionale ma amplificato, e mi dà fastidio. Invece, mentre mi trovavo vicino alla cascata ho provato una sensazione inedita, mai sperimentata prima. Era piacevole perché avvertivo diversi aspetti, come il profumo, e percepivo quelli che credo fossero dei riflessi: forse il profilo della montagna sul cielo, e l’acqua, probabilmente la schiuma che si infrangeva, di cui riuscivo a percepire il bianco rispetto allo scuro del monte. In quell’occasione non ho sentito sensazioni amplificate, mentre quando piove in strada, tra il rumore delle macchine e le foglie, le gocce che cadono dagli alberi e quelle che scendono dai tubi, diventa troppo complicato.

LS – Quindi esistono alcune situazioni in cui ti capita di avvertire luci e ombre.

GC – Sì. Qualche luce e ombra, non più i colori. Più la luce che le ombre ormai, perché la luce mi dà fastidio, di conseguenza faccio fatica a percepire l’ombra. Prima ci riuscivo di più, quando ero bambina probabilmente coglievo anche qualche colore, perché l’idea di base dei colori vagamente credo di averla.

LS – Cosa significa avere l’idea di un colore?

GC – Non lo so con esattezza. Probabilmente è un ricordo distorto, perché adesso non posso vedere nulla, se non qualche sprazzo luminoso. Anche se ci provo, non riesco. Non li distinguo più.

LS – A questo punto mi chiedo, cosa significa per te immaginare? Da vedente sono imbrigliato nell’idea dell’immaginazione come qualcosa di visivo. Come funziona per te questo processo?

GC – Immaginare significa astrarre un concetto. È qualcosa che avviene sulla base delle percezioni che ho già avuto, siano esse tattili, olfattive o legate agli altri sensi. Non sempre ci si prende, si finisce per fare associazioni, per questo diventa un concetto teorico. L’immaginazione rimane un’astrazione sviluppata a partire da qualcosa di concreto che mi è rimasto impresso o che ho percepito. Quando ascolto le descrizioni di qualcosa, ad esempio di un bel paesaggio, provo a immaginare come possa essere sulla base di ciò che mi è già capitato di toccare o percepire, ma anche di ciò che percepisco in quel momento, come il calore del sole o la pioggia, profumi o odori… Ne consegue una ricostruzione ideale.

LS – E in questo contesto, come descriveresti la relazione con il tatto? Altre persone non vedenti con cui ho parlato mi hanno detto che per loro vedere significa toccare. Vedere con le mani ha un metodo?

GC – Quando tocco un oggetto cerco di toccarlo in tutte le sue parti, solitamente partendo dall’alto o dal basso. Lo percorro con entrambe le mani e cerco di percepire ordinatamente ogni sua parte. In questo modo mi resta perfettamente fissato nella memoria e anche la sua collocazione nello spazio rimane vivida. Così, creo immagini interiori delle forme, genero delle mappe che sono rappresentazioni mentali frutto degli altri sensi, non della vista.

LS – Curiosità: si usa dire che esistono immagini che ci colpiscono e che ci rimangono impresse. Ti succede questo con il tatto?

GC – Sì, si può percepire la bellezza anche attraverso il tatto, ad esempio un tipo di tessuto o l’eleganza di una forma.

LS – La neuroscienza contemporanea descrive la vista quasi come un senso semplificatore. La realtà è così complessa che dobbiamo ingannarci semplificandola per poter funzionare al suo interno. Ormai inizio ad immaginare la vista come uno strumento di difesa dalla complessità del reale.

GC – Immagino che quando si guarda o si lancia un’occhiata, si veda non una cosa ma più di una. Quando si usa il tatto, i polpastrelli hanno una determinata e ridotta dimensione, quindi un oggetto lo si esplora lentamente, parte per parte, in ogni sua angolatura. Questo è estremamente interessante, in quanto non si può percepire l’insieme con un unico tocco.

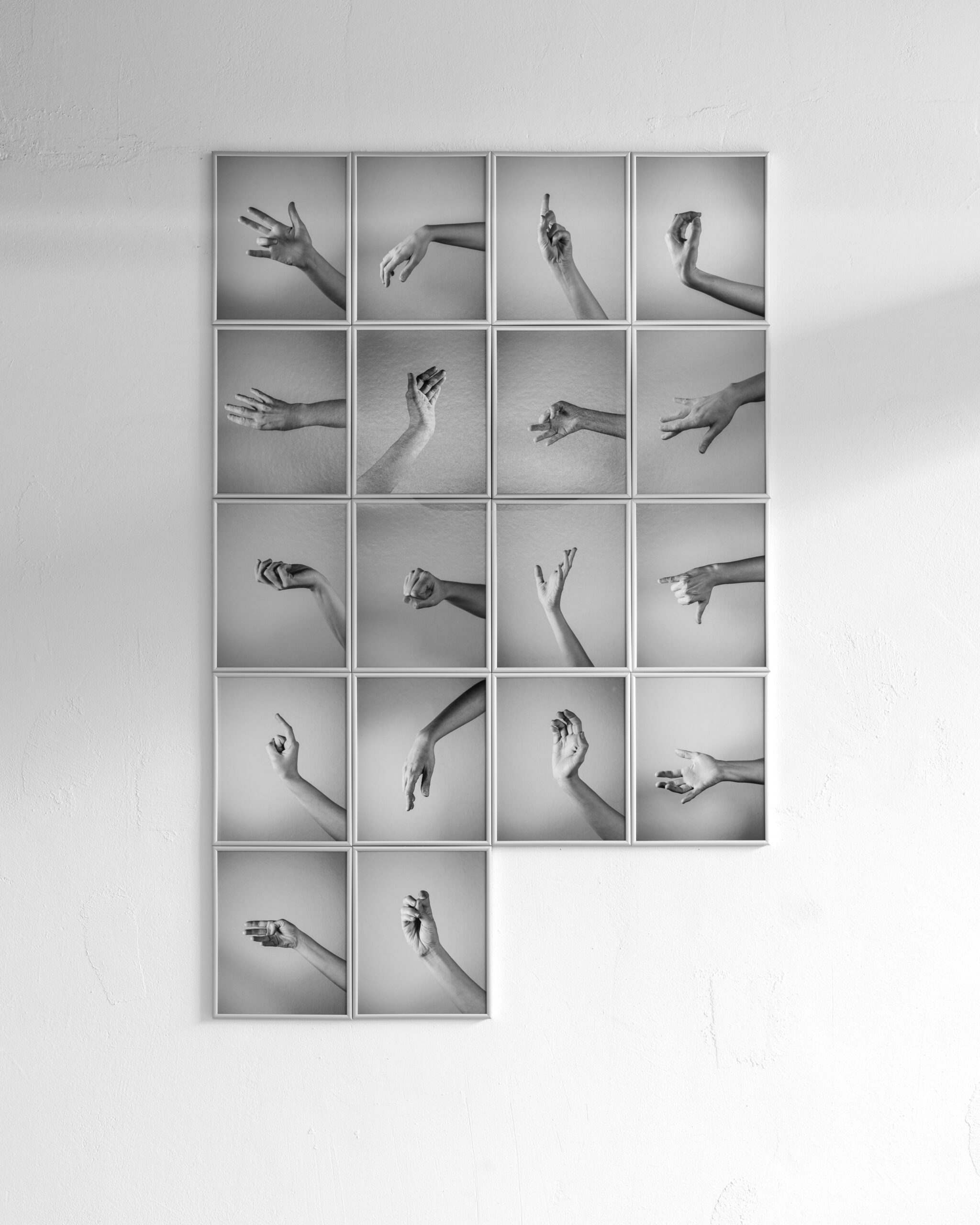

Installation of eighteen photographic prints, 30 × 23 cm (single image). Tryptic. Courtesy the artist

LS – Di recente ho iniziato a chiudere gli occhi durante il giorno, per dei periodi più o meno lunghi. Dopo le prime volte ho notato, banalmente, che quando chiudo gli occhi inizio a sentire molti più suoni, anche a distanze considerevoli. È come se prestassi più attenzione perché quel qualcosa su cui sono abituato ad affidarmi, la vista, non c’è più. Questo mi spinge a focalizzarmi molto di più su elementi distinti. Per esempio, tramite l’udito riesco a sentire un insieme, però riesco anche a dedicarmi ad uno di questi singoli suoni, a scinderli. Cosa che con la vista mi sta venendo sempre più difficile, forse anche a causa dei tempi della nostra società, che ci porta a vivere in una sorta di bulimia visuale. Ma immagino ci siano profondi distinguo tra chi nasce cieco e chi lo diventa e grandi differenze su come si vive l’assenza di questo senso.

GC – Io sono la prima a sostenere che, nella sfortuna, è più fortunato chi nasce cieco. Allo stesso tempo non sopporto quelle persone che, perdendo la vista da grandi, dicono che chi è nato cieco è più fortunato. Chi è cieco dalla nascita, allora, potrebbe sostenere che chi ha perso la vista a una certa età ha avuto almeno la fortuna di poter vedere il volto dei genitori e dei fratelli, i paesaggi che ci circondano, il colore del cielo e del mare… Fortuna che chi è nato cieco non ha potuto avere. Credo ci siano pro e contro in entrambe le situazioni: ciò che le accomuna è l’accettazione di una condizione. Piuttosto, oggi, grazie alle ricerche e alle innovazioni scientifiche, possiamo contemplare anche una terza condizione, cioè la possibilità di riacquisire la vista. Anche a me è capitato di essere inserita in liste per poter ricevere cure sperimentali, ma non se n’è mai fatto niente perché giustamente si dà la priorità ai più giovani. Tuttavia, la domanda che continuo a pormi è se, per una persona che nasce cieca, recuperare la vista sia come perderla per una persona che invece nasce vedente. Sono convinta che siano due facce della stessa medaglia, perché in entrambi i casi si tratta di un nuovo inizio. Chi può sapere se una situazione, che apparentemente sembra essere positiva, poi effettivamente non si riveli negativa?

LS – Proprio a questo proposito, ho letto una serie di testimonianze storiche di persone cieche dalla nascita che, avendo riacquisito la vista, preferivano la situazione precedente in cui non vedevano. Dopo aver ripreso a vedere, molti cadevano in depressione. Noi diamo per scontato che la vista sia un senso innato, ma in realtà è uno strumento che impariamo ad usare. Una persona nata cieca difficilmente può raggiungere un grado di consapevolezza visiva pari a quella di un vedente.

GC – C’è chi perde la vista gradualmente e chi tutto in una volta. Probabilmente anche riacquisirla è un processo graduale. Tuttavia appare chiaro che così come non avere la vista è considerato un limite sensoriale, allo stesso tempo riacquisirla può diventare un limite psicologico. Sono due limitazioni diverse che però portano a sperimentare esperienze mai vissute prima.

LS – Immagino che le persone che riacquisiscono la vista continuino sempre ad avere necessità di toccare l’oggetto, perché non riescono a ricodificare il mondo tramite la vista. L’utilizzo dell’occhio è qualcosa che ho sempre dato per scontato, perché imparato da bambino. Delle volte mi chiedo se la mia ossessione per l’immagine e la vista derivi dalla paura di non poter più vedere.

GC – Certo. Poi dipende anche dall’età, sia per perderla che per riacquisirla. Quando avevo diciassette anni c’era stato un progetto sperimentale con le staminali, per cui sarei dovuta partire per Philadelphia. Alla fine era saltato tutto perché dagli esami del DNA e altre visite avevano riscontrato un altro problema per cui stavo facendo una cura che non mi permetteva in quel momento di partecipare. Mi è stato proposto un altro progetto sperimentale quando avevo trent’anni e allora le mie sensazioni sono cambiate: se a diciassette anni ho affrontato la proposta con superficialità, quando l’ho ricevuta nuovamente a trenta ero più spaventata, perché avrebbe significato iniziare una nuova vita da vedente che mi creava una enorme preoccupazione. Certo, mi rimane la curiosità, questo sì, però allo stesso tempo vedere mi spaventa. Per rispondere alla tua domanda, se dovesse mai capitarmi di riacquisire in parte o per intero la vista, credo che il tatto rimarrà sempre e comunque il senso predominante, proprio perché, salvo limitazioni oggettive, lo sviluppo dei sensi non è innato ma lo si raggiunge con il tempo, con l’esercizio e l’esperienza.

Eight pigment inkjet prints on Canson Infinity Platine Fibre Rag paper. Courtesy the artist

Questa conversazione tra Luca Spano e Giovanna Corraine è apparsa precedentemente nel catalogo: Luca Spano After the Last Image, pubblicato in occasione dell’omonima mostra curata da Elisabetta Masala tenutasi presso il MAN_Museo d’Arte della Provincia di Nuoro nel 2023. Per gentile concessione.