«Tacere è proibito, parlare è impossibile».

(Elie Wiesel)

«Ecco, da qui, a ogni gruppo di isbe è legata la nostra storia; una storia di alpini della Julia, della Cuneense, della Tridentina, del Cervino. Siamo passati per ogni pista e i nostri nomi gridati nella tormenta di queste steppe. Morte, speranza, disperazione, fatalismo. Chi potrebbe dire tutto? Nessuno. Nessuno saprà tutto. E per tutti e per ognuno una storia diversa.»

(Mario Rigoni Stern, Ritorno sul Don)

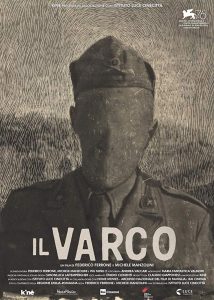

Alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019, dove era stato presentato in anteprima assoluta (non a caso in una nuova sezione chiamata ‘Sconfini’) avevo visto per la prima volta Il varco – diretto da Federico Ferrone e Michele Manzolini (già autori de Il treno per Mosca, 2013, cronaca agrodolce in super8, datata 1957, della fine del sogno comunista per un gruppo di amici e ‘compagni’ romagnoli). Prodotto da Kinè – che dal 2012 si è specializzata nella produzione di opere ispirate al ‘riuso creativo’ dei filmati d’archivio – Il varco è a tutti gli effetti un film di montaggio che, pur mescolando liberamente documento e invenzione, si proclama orgogliosamente un esperimento di ‘pura finzione’. La sua natura documentale è basata sul fatto che è costituito esclusivamente da immagini reali, girate per la maggior parte tra il 1941 e il 1942, che riportano alla nostra memoria visiva (ma anche a quella narrativa, racchiusa in tanti libri e diari o affidata a resoconti orali) le tragiche vicende del Corpo di spedizione italiano in Russia (CSIR) e poi della successiva ritirata e apocalittica disfatta dell’Armir (Armata italiana in Russia) all’inizio del 1943 (oltre 90.000 tra morti e dispersi). I materiali selezionati dai due registi provengono fondamentalmente da due fonti: gli archivi ufficiali dell’Istituto Luce (istituzione che nel 2024 compirà un secolo di vita) e due fondi amatoriali (le riprese fatte, sia pure con finalità diverse, da due reduci della spedizione) messi a disposizione da Home Movies, Archivio Nazionale del Film di Famiglia, benemerita associazione, fondata a Bologna proprio venti anni fa, nel 2002, e che in questo arco di tempo, ampliando attività e progetti, ha tutelato e valorizzato una fetta significativa della nostra memoria collettiva, quella appunto dei celebri “filmini di famiglia” e, più in generale, amatoriali.

Primo ‘varco’. La Storia ‘verosimile’.

A Venezia avevo scelto di vedere il film seguendo una ispirazione personale, oltre che un serpeggiante passaparola, ma senza documentarmi preventivamente. A causa o grazie a questo ‘non sapere’ ricordo di aver sperimentato, in fondo piacevolmente, quella ‘vertigine’ che così descrive Elena Pirazzoli in un suo interessante saggio sul film1: «cucendo insieme diversi frammenti di memorie private e individuali, gli autori hanno creato un racconto finzionale “non accaduto ma verosimile”. Soprattutto, hanno generato un’inversione rispetto a ciò che abitualmente vediamo nei film storici: vicende reali – magari romanzate – mostrate attraverso immagini di fiction, costruite ad hoc. Nel caso de Il varco, siamo di fronte a un ribaltamento: la narrazione è finzionale, le immagini sono “vere”. Veri i volti, la tradotta, il paesaggio, la distruzione. Una vertigine percettiva (corsivo nostro)».

In effetti, l’impianto narrativo, totalmente di finzione (per quanto ‘verosimile’), lega i vari pezzi del racconto attraverso la voce fuoricampo (di Emidio Clementi, fondatore della band Massimo Volume) di un “milite ignoto”: un personaggio del tutto immaginario che scopre il lungo viaggio dall’Italia alla steppa come in una “soggettiva visiva”. Le sue parole, però, sono tratte da veri diari di soldati della campagna di Russia e di altre guerre precedenti, come anche da opere letterarie, più o meno note. La narrazione nel suo complesso è poi il frutto di un lavoro a più mani tra i registi-sceneggiatori e lo scrittore Wu Ming 2; una collaborazione che ha portato ad aggiungere altri ingredienti finzionali forti, come una madre russa per il personaggio del soldato-narratore.

Il varco diretto da Federico Ferrone e Michele Manzolini, trailer ufficiale

Anche se il metodo adottato dai registi integrava allo stesso tempo il lavoro sulla scrittura, sul discorso musicale e sonoro del film (curato da Simonluca Laitenpergher), e sul montaggio, sarà quest’ultimo, che unifica con grande abilità materiali e codici visivi e sonori provenienti da fonti ed epoche assai diverse, l’elemento tecnico più apprezzato. In questa categoria (Best European Editor, non in quella dei documentari, si noti) il film ha ottenuto, nel dicembre 2020, il prestigioso riconoscimento agli EFA (European Film Awards, i cosidetti ‘Oscar europei’) destinato alla montatrice Maria Fantastica Valmori, ma idealmente assegnato a tutta la squadra del film.

Lavorando sul confine tra memoria individuale e storica Il varco mi aveva allora riportato a misteriosi ricordi familiari (anche qua tra dati di realtà e ricostruzioni aneddotiche): le vicende di un mio zio paterno (mai conosciuto, morto per malattia quando ero ancora bambino), uno dei tantissimi giovani mandati a morire nelle trincee sul Don ma che, a differenza di tanti altri più sfortunati, era riuscito a tornare, e nella ritirata aveva perso ‘solo’ un piede, da congelamento.

Poi, nei mesi scorsi, dopo aver visto un documentario su Mario Rigoni Stern nell’occasione del centenario della nascita dello scrittore di Asiago, ho ripreso in mano il suo libro più celebre, Il sergente nella neve (letto in gioventù e ora in un’altra edizione con la bellissima postfazione di Eraldo Affinati2, scoprendo anche i bellissimi racconti di Ritorno sul Don (1973). Ma ho letto anche Mai tardi e La guerra dei poveri di Nuto Revelli. Infine, ho rivisto a casa Il varco, sentendo risuonare ancora molte parole di quei libri, tornate anche a ispirare gli autori del film…

Da storica, in particolare esperta di public history. – disciplina storiografica abbastanza giovane che si occupa, tra l’altro, di rendere i fatti storici accessibili a un pubblico più ampio attraverso modalità ‘non accademiche’ (da qui anche il forte interesse per il ruolo del cinema e dell’audiovisivo) – Elena Pirazzoli ricorda quanto siano di fondamentale importanza per gli studiosi e i ricercatori, accanto alle fonti classiche della “storia ufficiale” i “documenti più personali, come diari, lettere, memorie” (e persino, potremmo aggiungere, le trascrizioni dei sogni, come alcuni storiografi hanno suggerito3).

A partire da una frase di Georges Didi-Huberman («Per sapere bisogna immaginare»), l’autrice si domanda: «come possiamo immaginare i fatti della Storia?». Per rispondere al quesito ci introduce, anche nei dettagli tecnici, agli archivi selezionati e utilizzati da parte dei due autori, svelando il lungo lavoro preparatorio volto alla creazione, in prima istanza, di una “sceneggiatura visiva”. Un materiale composito che, a suo giudizio, ha permesso loro di “illuminare le immagini” e di restituire allo spettatore, rispetto ai diversi sguardi impliciti del film (ad esempio quelli dei diversi cine-amatori), «una visione che non è la stessa, “identica” per tutti, ma è “analoga”, in virtù, soprattutto, di una “esperienza comune” dei protagonisti delle storie».

Filmare sul baratro della memoria

Sul complesso rapporto tra il cinema e la Storia, se da una prospettiva più da ‘addetti ai lavori’ ci spostiamo a quella, certamente ben presente ai due registi, che interpella direttamente noi spettatori (e quindi il nostro immaginario, individuale e collettivo), un’altra, speculare domanda si impone. Potremmo formularla così: come comunicare la Storia attraverso le immagini del passato al pubblico di oggi, abituato a diverse forme espressive e modalità narrative, e in special modo ai cosiddetti ‘post-testimoni’4, ovvero le generazioni che non hanno alcuna esperienza diretta né legami biografici con i protagonisti delle vicende storiche realmente accadute?

Questo ulteriore quesito evoca però immediatamente alcune preoccupazioni sulle dinamiche di scenario in atto, a livello globale, ma anche nazionale.

Pensiamo alla deriva in atto verso un mondo su cui incombe la “post-verità” (post-truth): un termine che avrebbe fatto invidia alla neolingua di orwelliana memoria ma che, in tempi assai recenti, nel 2016, è stato dichiarato ‘parola dell’anno’ dall’Oxford English Dictionary. Dove la memoria storica viene sempre più negata, manipolata, banalizzata, o semplicemente appiattita sull’attualità.

Fortemente legati a queste dinamiche sono i radicali mutamenti che, secondo uno studioso di tali fenomeni come Maurizio Ferraris, social e nuovi media stanno determinando, trasformando progressivamente l’infosfera a cui si appoggiano in una infinita docusfera zeppa di «documenti che registrano le azioni umane senza necessariamente portare informazioni», ma piuttosto, e sempre più spesso, aggiungiamo, colossali e pericolose fake news.

Nel nostro Paese, poi, sono crescenti e sempre più evidenti gli atteggiamenti di rimozione e i sintomi di un progressivo oblio della nostra Storia recente. Se questo è dovuto in parte alla continua, inevitabile scomparsa di protagonisti e testimoni viventi5, lo si deve anche a precise strategie, di cui sono spesso ben noti complici e mandanti: «Si negano fatti ampiamente documentati; si costruiscono fantasiose contro-storie; si resuscitano ideologie funeste in nome della de-ideologizzazione»: così si leggeva nell’appello-manifesto La storia è bene comune promosso nel 2019 da intellettuali, scrittori, educatori in risposta, tra l’altro, alla riduzione delle ore di insegnamento delle discipline storiche nella scuola (ulteriore sintomo dei limiti di un sistema educativo che mai ha saputo davvero attrarre gli studenti all’apprendimento della Storia e, soprattutto, del suo senso).

D’altro canto, si registra una tendenza particolarmente incoraggiante. Negli ultimi venti anni, dunque nel nuovo secolo e millennio, molti giovani filmmaker – e tra questi le donne forse in maggior numero – hanno accettato a viso aperto la sfida (sicuramente di minore appeal commerciale rispetto ad altre) del recupero della memoria “familiare” insieme a quella del suo, spesso indissolubile, intreccio con la memoria collettiva. È il caso di ricordare che proprio venti anni fa scoprivamo un’opera come Un’ora sola ti vorrei (2002) di Alina Marazzi che sarebbe divenuta referenziale in questa prospettiva.

In molti casi, la memoria privata e i suoi materiali diventano per i filmmaker lo strumento pratico – e, si capisce, di norma più agevolmente disponibile – per rivelare in controluce, la memoria di comunità più grandi, e persino di una intera nazione. Autori e autrici non si accontentano comunque di rintracciare ‘documenti’ storici ma trovano spesso nuove ipotesi di verità e nuove forme.

La Storia “digitale”

Proprio sul piano specifico della ricerca formale hanno assunto centralità, in questi due decenni, alcuni temi che ci limitiamo qua solo ad accennare (rimandando alla fine ad alcuni riferimenti bibliografici). Tra essi, le pratiche di riuso creativo degli archivi, analogici o digitali, e l’evoluzione della cosiddetta ‘cultura visuale domestica’ che sta dietro i ‘film di famiglia’ e che ha poi finito per intrecciarsi con la nuova estetica e le pratiche del found footage. È proprio questo “metraggio ritrovato” (secondo una traduzione letterale) a fare spesso da base portante per nuove operazioni filmiche che rimontano, riassemblano, ri-danno, insomma, forma e senso nuovi ai materiali originali, lungo le infinite vie di quello che oggi va sotto il nome di Recycled Cinema.

In ogni caso, gli aspetti estetici ed espressivi di un cinema che considera la valorizzazione dell’archivio come uno specifico approccio e processo di lavoro sono oggi sempre più legati alle potenzialità di intervento sui materiali offerte dalla tecnologia digitale. Quest’ultima consente infatti con sempre maggiore facilità di rigenerare o (a seconda del differente giudizio) manipolare tutti gli elementi, visivi e sonori, e i processi del montaggio, ai fini di una reinvenzione artistica del passato, con evidenti risvolti di natura etica (e senza considerare gli aspetti giuridici, in particolare legati al diritto d’autore).

Un ulteriore recentissimo esempio di film italiano che entra in risonanza con la storia nazionale è Lussu (2021) di Fabio Segatori, regista e produttore, che ci riporta alle memorie della prima guerra mondiale e ricorda l’importante figura di Emilio Lussu (1890-1975), l’autore di Un anno sull’altipiano, il suo libro più famoso, politico, militante antifascista, tra i fondatori del movimento ‘Giustizia e Libertà’, poi marito della grande Joyce, partigiana, scrittrice, intellettuale.

Lussu, di Fabio Segatori, con Renato Carpentieri e Galatea Ranzi – Baby Films

Come risulta evidente già dal trailer ufficiale, il film presenta soluzioni tecniche e narrative innovative (anche se certo già sperimentate in altre opere) come quelle «di riprendere gli attori in green screen e di inserirli in compositing digitale all’interno di repertori d’epoca provenienti dagli archivi di tutto il mondo» (citiamo dal pressbook del film). È certamente notevole il mix di forme tecniche e narrative, di immagini d’archivio e di finzione, di diversa provenienza e “grana”, in b/n e a colori, che il regista utilizza in una sorta di ‘vertigine cinefila’ che rivendica con orgoglio, esaltando la natura sempre più ‘intermediale’ del cinema e la ricchezza degli apparati linguistici oggi disponibili. «Il materiale ha molte fonti: dagli archivi del Senato Americano a quelli dell’Imperial World Museum, all’Archivio del Movimento Operaio e addirittura allo Steven Spielberg Film Archive, oltre al Museo della Città di Marsiglia. E addirittura un pezzo di un film inglese del ’57 che raccontava la Marsiglia del ’43, Seven Thunders di Hugo Fregonese: ho mescolato tutto usando il computer all’interno dell’inquadratura o montando le scene in maniera alternata. Uso tutto, rigenero tutto dal punto di vista dello statuto dell’immagine. Uso l’immagine documentaristica alla stessa stregua dell’immagine tratta da film, un grande tradimento che è l’unico modo di essere veramente fedeli… E accanto a me c’era l’Archivio Lussu che scioglieva ogni eventuale dubbio, non ci sono fesserie storiche. È tutto fedele ma fatto usando tutti i materiali dell’immaginario (corsivi nostri)»6. Sempre sul piano più propriamente storico e politico il regista ama precisare di non aver utilizzato per raccontare la vita degli esuli clandestini dal fascismo alcun materiale prodotto dal regime.

di inserimento in compositing digitale, di scene girate live action su green screen» (Fabio Segatori)

Prodotto e distribuito da Baby Film, dopo un iter creativo durato tre anni, Lussu ha fatto delle prime uscite in anteprima lo scorso dicembre in alcune città italiane accompagnate da dibattiti con esperti e testimoni e dovrebbe anche essere diffuso nelle scuole per suscitare interesse intorno a queste vicende storiche e alle modalità di linguaggio e narrazione con cui veicolarle e farle giungere anche alle generazioni più giovani. Il rischio che si nasconde, a nostro avviso, è quello di una scarsa consapevolezza e ‘sensibilità’, per i limiti se non la mancanza di una vera educazione alla visione, e per effetto dell’esposizione, ormai dominante, a una visione digitale che tende a omogeneizzare la specificità delle immagini, delle loro fonti e statuti simbolici. Se l’assoluta fedeltà ai fatti storici e alle loro fonti è garantita dal regista e dallo stesso Archivio Lussu, solo gli autori, anche grazie a un loro impegno parallelo in termini che vorremmo dire educativi e/o divulgativi, possono favorire il confronto e le conoscenze sui diversi formati tecnici e statuti simbolici delle immagini.

da un film live action, Seven Thunders di Hugo Gregonese, intercuttate con ricostruzioni con» (Fabio Segatori)

Altre guerre. ‘Italiani brava gente’

Ma torniamo a Il varco. Il film, nella prima parte, avanza al ritmo cadenzato della tradotta militare, in sincrono con la voce narrante del soldato. Ma ben presto, via via che il treno e il racconto si inoltrano nella piatta vastità del territorio ucraino, le atmosfere da ‘turismo bellico’ si dissolvono e i fantasmi della guerra si materializzano. Muovendosi allora con i meccanismi tipici di un’opera di finzione – tra flashback e flashforward – il film attiva quella tensione dialettica, da sempre esistente nel cinema, tra il tempo storico delle vicende narrate (80 anni fa) e il tempo del racconto, ovvero la percezione che di quella storia abbiamo nel momento in cui vediamo il film o anche rispetto al momento in cui il film è stato girato (in questo caso lo scarto temporale è minimo, eppure come vedremo significativo).

Il gioco percettivo (la sua vertigine, come si diceva) avviene su vari piani, oltre quello della sovrapposizione e dello scambio di ruoli tra verità e finzione. In effetti, Il varco realizza un totale ribaltamento rispetto all’immaginario tradizionale della ritirata di Russia e all’iconografia classica dell’ “orrore bianco” (o in bianco e nero, per quella interminabile striscia di persone e animali che arrancano nella neve). Intanto, c’è una inversione del senso di marcia delle vicende narrate. Lo sguardo in soggettiva punta avanti, verso l’Est lontano e sconosciuto, incontro a un futuro ignoto di guerra certa e di morte possibile, mentre la locomotiva accorcia la distanza temporale con quel tempo storico, di cui già conosciamo la storia, ma per riscriverla, appunto.

C’è poi anche un’altra significativa differenza, che riguarda una precisa ‘interpretazione politica’ che il film ci offre. La memorialistica letteraria della disastrosa campagna di Russia (che per numerose ragioni, simboliche, culturali, ideologiche, si è imposta sulle altre, generando capolavori long-seller) è infatti tutta protesa al ritorno ‘a baita’ (a casa), a quel disperato e rassicurante desiderio di rientrare in Occidente. Ma questa narrazione rimuove, o comunque tende a sottacere, le ragioni della guerra. Nel film invece, la voce del soldato le elabora, anche interiormente, e infine esplicita le sue nuove consapevolezze sul conflitto.(come del resto avevano fatto Rigoni e Revelli): la campagna di Russia era ancora una volta una guerra di aggressione dell’Italia ai danni di altri popoli e, come era stata del resto la guerra del ’15-’18, una “guerra dei poveri”. Risuona insomma quel grido liberatorio («basta con questa guerra di morti di fame contro morti di fame!») che Francesco Rosi mette in bocca a Gian Maria Volontè in una delle sequenze più drammatiche di Uomini contro (1970), liberamente ispirato a Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu. (il film di Rosi, peraltro, non era piaciuto affatto a Rigoni Stern).

Per questo il racconto de Il varco convoca le parole di altri diari e le immagini e i suoni di altre epoche. Entrano in scena ricordi e fantasmi di altre guerre a cominciare da quella più rimossa, sebbene o proprio perché quella più violenta ed efferata da parte italiana, quella d’Etiopia. Immaginando un suo passato militare in quella guerra è come se il personaggio finzionale del soldato dialogasse con un suo doppio, rivivendo l’orrore. Lo schermo si popola allora di vere e proprie allucinazioni, cullate da nenie lontane, che cantano la ricerca, o la preghiera, per un varco improvviso: la via del ritorno a casa, o un freddo, silenzioso, ma anche dolce, e definitivo, oblio.

Ancora un altro varco…

Nel finale però il film, prima che la vecchia pellicola (per quanto ora digitalizzata) si dissolva in un sudario bianco come una tormenta di neve, trova un altro ‘varco’ della Storia. Con un cortocircuito temporale che riconnette passato e presente, inserisce alcune sequenze girate nel presente in Ucraina (le uniche riprese del film, in b/n, affidate peraltro a un uomo della produzione che aveva i necessari permessi). Un ‘ritorno in Ucraina’, per la precisione nel Donbass, dove già dal 2014 infuria sul terreno, sebbene con intensità intermittente, il conflitto con la vicina Federazione Russa. Vediamo uomini in divisa militare che maneggiano armi alternate a scene di vita quotidiana. Queste sequenze però, pur aprendo una ‘finestra sul futuro’ narrativa, avevano provocato in noi, alla prima visione, un ulteriore (eccessivo?) spiazzamento, la sensazione di una metafora un po’ forzata; insomma, ci sembravano indebolire la compattezza (frutto del complesso e articolato lavoro progettuale a monte, come si è detto) che l’opera aveva sino a quel momento mostrato (questo giudizio sulla parte finale risuonava anche in alcuni resoconti della critica, non solo italiana). Nel rivendicare quella scelta gli autori, insieme al produttore, la motivavano con la volontà di cercare, da una parte, assonanze e rimandi che ‘contaminassero’ la storia del 1941 e, dall’altra, un altro sguardo in soggettiva, questa volta collettivo, partecipe dei problemi del presente.

Ebbene, rivedendo il film appena due anni dopo la sua uscita, e assistendo agli sviluppi politico-militari che vedono l’Ucraina rappresentare nuovamente una esplosiva frontiera di guerra per l’intero territorio europeo (e persino rispetto a scenari di guerre ‘mondiali’…), viene spontaneo riflettere sulle traiettorie sempre mobili e spesso ricorsive della Storia. Quel finale, insomma, per quanto apparentemente ‘debordante’ rispetto alla struttura del film, oltre a rivelarsi ancor più profetico, chiude forse definitivamente il cerchio rispetto al senso dell’operazione, creando quel ponte spazio-temporale tra le visioni particolari dei singoli individui e i significati universali che il riuso degli archivi può realizzare.

della “Fuga da Lipari” con l’impiego di camere subacquee in mare aperto di notte» (Fabio Segatori)

In questo senso, Il varco riesce a comunicare uno o anche più punti di vista differenti sulla Storia e, trovando ‘analogie’ e ‘similitudini’ (rispetto anche ai dati e documenti ufficiali), ci offre una visione, più vicina a noi, e meno univoca, dei fatti storici trattati. Un modo che, in definitiva, ci fa ri-vivere i fatti storici in modo che questi ci parlino non solo del passato ma anche per il presente e il futuro. Da tempo, ma soprattutto anche qua negli ultimi 20 anni, è del resto tornato molto attuale nella teoria e nelle pratiche filmiche – sempre al confine tra vicende storiche individuali e collettive, tra documento e finzione, tra memoria e oblio – la possibilità del re-enactment. Un termine dalle molteplici accezioni e applicazioni, che potremmo tradurre come ‘rievocazione-ricostruzione’ ma che rimanda anche a una sorta di ‘immaginazione performativa’, come una ripetizione teatrale, di cui possiamo essere spettatori attivi, e, in casi particolari, addirittura attori. Una pratica certo non esclusiva del cinema (ma che riguarda appunto altri linguaggi come la letteratura o il teatro), ma che nel linguaggio cinematografico e nelle tante diverse forme espressive del cosiddetto cinema documentario ha visto in questi anni possibilità applicative emozionanti e innovative, su cui ci soffermeremo in un prossimo intervento.

di solito si risolve con uno speaker in una interpretazione coinvolgente anche sul piano emotivo» (Fabio Segatori)

NOTE

1Elena Pirazzoli, “Immaginare la storia. “Il varco”: un esperimento cinematografico, tra ricerca d’archivio ed esperienza auratica, “E-Review”, 7, 2019-2020. DOI: 10.12977/ereview288

2Eraldo Affinati, scrittore ed educatore (cofondatore con la moglie Anna Luce Lenzi della scuola di italiano per stranieri Penny Wirton), ha curato il Meridiano dell’opera integrale di Rigoni, Rigoni Stern. Storie dall’Altipiano, Arnaldo Mondadori, 2003.

3Mi riferisco alle trascrizioni dei sogni dei cittadini tedeschi durante il nazismo raccolti negli anni ’30 (e pubblicati solo negli anni ’60) da Charlotte Beradt ne Il Terzo Reich dei sogni (Meltemi, 2020). Rimando al mio contributo su questa rivista

4Il concetto di “Post-Witness” è stato coniato alcuni anni fa in relazione agli studi storici sull’Olocausto.

5Al riguardo segnaliamo il progetto, avviato da Gad Lerner e Laura Gnocchi nel 2019, di raccolta di testimonianze dei e sui protagonisti della Resistenza, viventi e no, disseminate in vari archivi. Cfr. il sito e anche il volume Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza italiana, Feltrinelli, 2020.

6Si veda l’intervista integrale all’autore sul film.

BIBLIOGRAFIA

Marco Bertozzi, Recycled Cinema. Immagini perdute, visioni ritrovate, Marsilio, 2012.

Fulvio Carmagnola, Telmo Pievani, Pulp Times. Immagini del tempo nel cinema d’oggi, Meltemi, 2021 (nuova edizione).

Maurizio Ferraris, Documanità. Filosofia del mondo nuovo, Laterza 2021 (si veda anche un suo intervento su LInkiesta).

Maurizio Ferraris, Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce, Laterza, 2009.

Mario Isnenghi, Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi, 1848-1945, Mondadori, 1989 (poi ripubblicato da Il Mulino, 2005).

Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano, Einaudi 1960 (pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 1945 e poi ristampato nel 1960, era stato in realtà scritto nel 1936 dall’autore in un sanatorio ed era stato pubblicato clandestinamente a Parigi nel 1938).

Giuseppe Mendicino (a cura di), Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no (conversazioni e interviste 1963-2007), Einaudi, 2013.

Pietro Montani, L’immaginazione intermediale. Perlustrare, rifigurare, testimoniare il mondo visibile, Meltemi, 2022 (nuova edizione, prima pubblicazione Laterza, 2010).

Ermanno Olmi, Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve. La sceneggiatura, Einaudi, 2008.

Diana I. Popescu, Tanja Schult (editors), Revisiting Holocaust Representation in the Post-Witness Era, Palgrave McMillan, 2015), Brill.

Nuto Revelli, La guerra dei poveri, Einaudi, 1961 (prima edizione).

Nuto Revelli, Mai tardi, Einaudi, 1967 (prima edizione 1946).

Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, Einaudi (prima edizione 1953).

Mario Rigoni Stern, Ritorno sul Don, Einaudi, 1973.

Alberto Scandola, Riscritture. Tutto parla di te tra found footage, documentario e finzione in (a cura di) Giorgio Tinazzi, Lo stato delle cose. Cinema e altre derive, Padova Cleup, 2014.

Francesco Zucconi, La sopravvivenza delle immagini nel cinema. Archivio, montaggio, intermedialità, Mimesis, 2020 (nuova edizione).

Francesco Zucconi, “Dagli home movies al found footage cinema. Sulle tracce della cultura visuale domestica”, in Lareshttps://lares.cfs.unipi.it/archivio/2014-3/zucconi-abstract/ (Rivista di studi demoetnoantropologici), LXXX, n. 3, Settembre-Dicembre 2014 (numero monografico Culture domestiche. Saggi interdisciplinari (a cura di Valentina Lusini E Pietro Meloni, Leo S. Olschki, Firenze).