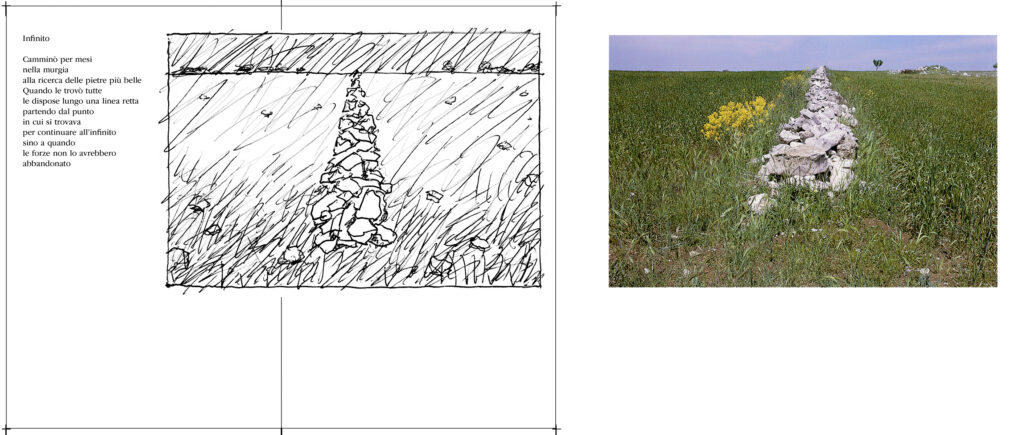

Una lunga linea attraversa la pagina. È un disegno. Il tratto è marcato, deciso, come se lo avesse impresso un pensatore che ha le idee chiare, che sa dove guardare. La linea divide il foglio, non ha fine. Non è sottile, non è un tratto pulito che divide chirurgicamente lo spazio. È spessa, composta da tanti elementi irregolari che si incastrano fra loro, suggerisce qualcosa di tattile, materico, umano. Nella sua semplicità, ha la forza delle cose essenziali, come una colonna vertebrale non separa, non fende la materia, ma la tiene salda, ne è il collante. L’ha disegnata Mario Cresci, o, meglio, il fotografo Mario Cresci ha disegnato una sua fotografia, ne ha riprodotto le forme essenziali, come se stesse eseguendo la radiografia di un pensiero. L’immagine “originaria” mostra un muretto di pietre a secco che si protende all’infinito, lungo una linea ideale che spinge il nostro sguardo verso un punto che non possiamo vedere. Cresci ha sostituito il negativo con il disegno, ha creato una nuova matrice; sovvertendo il processo dal negativo alla fotografia, passa dalla fotografia ad un altro positivo. Il disegno che ne ottiene è perfettamente sovrapponibile alla foto, è anche ugualmente leggibile, ma è stato “ripulito” di ciò che non appare più necessario, una riduzione alchemica alla sostanza, alla struttura sub stans, quella che regge il senso.

Matrici. L’incertezza del vero (Mimesis, 2022), raccoglie riflessioni, esperienze di lavoro, incontri significativi di un uomo che, dopo aver attraversato un importante spazio della vita, si interroga proprio su quel senso, alla ricerca, probabilmente vana, di una vera immagine del vero, una reductio ad unum della realtà, una Matrice. Ligure, marino, sceglie di vivere in una zona, Tricarico, Matera, la Murgia, dove il mare sta nel ricordo dei fossili incastonati nel tufo e nei calcari ischeletriti al sole, in un orizzonte che si allarga senza un’ombra che non sia quella della pietra.

Camminò per mesi

nella murgia

alla ricerca delle pietre più belle.

Quando le trovò tutte

le dispose lungo una linea retta

partendo dal punto

in cui si trovava

per continuare all’infinito

sino a quando

le forze non lo avrebbero

abbandonato.

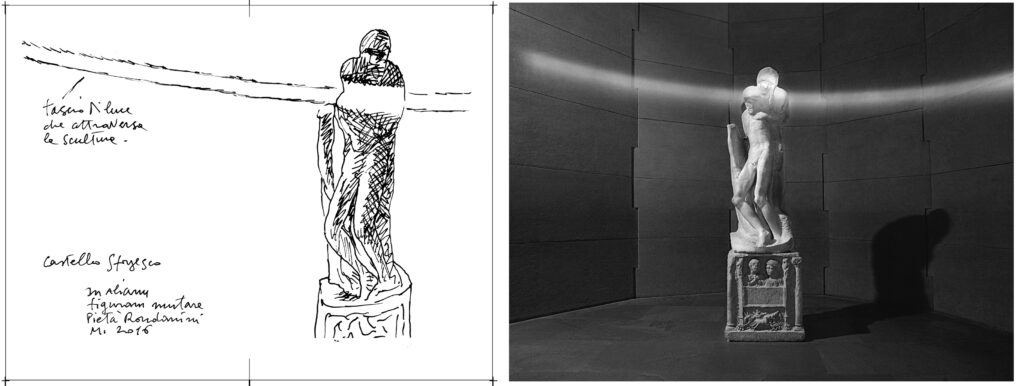

Cumuli, specchie, muretti come merletti a circondare e abbellire jazzi per pecore e una terra mai solcata da aratro, una vergine dea mater, una matrice, a patto di unirsi con un principio fecondatore, come la luce. Come Monet con le pietre della Cattedrale di Rouen, Cresci offre la sua pietra madre alle metamorfosi della luce e alle sue suggestioni, disegna una linea di sassi che si perde nella Murgia e ne traccia un’altra, immaginaria, che accomuna i muri a secco alla Pietà Rondanini. Un fascio di luce si posa sulla statua, come se volesse illuminare il figlio sotto lo sguardo di Maria che sostiene il corpo senza vita. L’immagine non esalta la compiutezza del finito, ma la forza del gesto, la fatica del lavoro, la sua imperfezione. La fotografia è scultura fatta con la luce. «Sentivo che l’atto di illuminare svelava profondamente i dettagli della superficie e della materia scolpita, quel finito-non finito tipicamente michelangiolesco. Questa, per me, è stata la strada giusta da seguire, per dare visibilità al processo di ibridazione tra forma, materia e luce».

La proverbiale durezza della pietra si converte nella tenerezza della pietas quando la luce di Cresci, che rende tenue e immateriale la compattezza del marmo di Michelangelo, viene donata ai corpi dei migranti avvolti nelle coperte termiche. Mentre il fascio luminoso sotto gli occhi di Maria viene sostituito dal calore di una coperta argentea, un’altra luce che, invece di dissolvere, dona spessore a chi, come Cristo, ha perso tutto.

Il paesaggio evoca le tele di Domenico Cantatore e Carlo Levi, e, di quest’ultimo, l’espressione «le parole sono pietre», nel senso che le forme volatili e cangianti della realtà sono costrette a fissarsi in una dimensione più semplice, forse anche, borgesianamente, che «Tutto accade per la prima volta, ma in un modo eterno». Rocco Scotellaro, il poeta della stessa Tricarico che Cresci assume come privilegiato punto di vista, scriverà, poco prima di morire, nel 1952:

Amo le giovinette e le nonne

sono cose della natura

come i fiori e le pietre

fuori dal discorso del mondo.

Noi diamo gesti e parole

e discorsi e guerre e affanni,

loro sono lì arrese al sole

bellezze estreme del lungo viaggio.

Qui le parole si sono arrese alle pietre e alla bellezza senza veli: il punto, il disegno, dove arriva Cresci, partito dalla fotografia. Un arrivo che è pur sempre ricerca, non definitivo. I disegni sono ritratti. Non tanto e non solo nell’accezione di una sostituzione del disegno all’immagine fotografica, quanto nel senso latino di trahere, tracciare, col prefisso re che accentua la reiterazione dell’atto grafico, l’intenzione di ex trahere il vero dall’incertezza del modello.

Ritratto designa anche contrazione, retrazione, ritiro, lo scegliere una terra dove affondare le sue radici e immergervisi totalmente. «Non riesco a raccontare storie inventate, tutto parte dal mio vissuto. Più che di immaginazione ho bisogno di immersione: il mio lavoro è là fuori, ma visto dall’interno (…). È in questo modo che si è sviluppato il mio interesse per la fotografia, come mezzo di trasmissione di questi saperi».

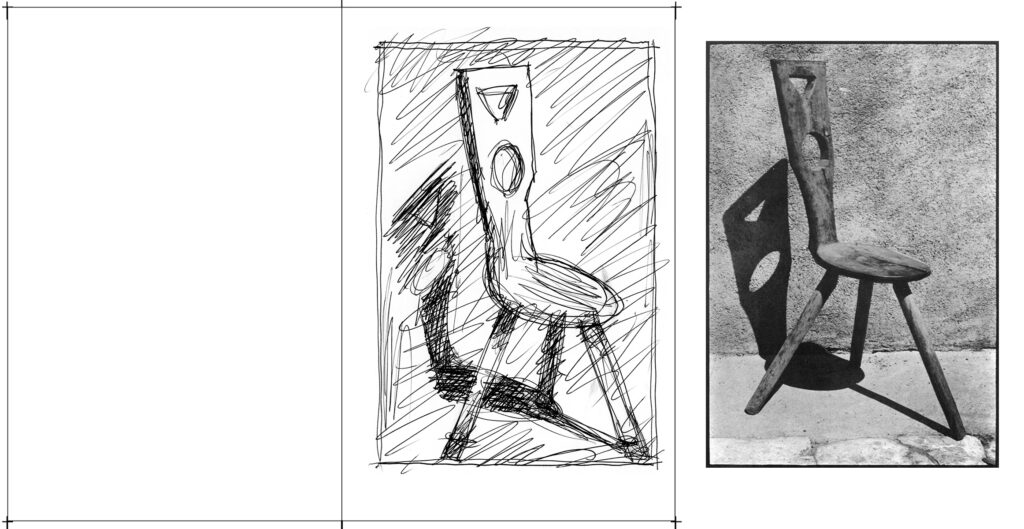

Nelle fotografie e nei disegni di Cresci troviamo Cafagna, un vecchio cacciatore e cercatore d’erbe che viveva in un paese lucano alle falde del monte Pollino, in posa davanti all’obiettivo appoggiato ad un bastone che ricorda un enorme serpente di legno. Ci sono le famiglie che compaiono nei Ritratti reali insieme alle vecchie foto dei loro parenti, realizzate nell’estate del 1972 a Tricarico e Oliveto Lucano. Ci sono gli oggetti che provengono dalle loro case: piccole statue lignee, oggetti di uso quotidiano, come uno sgabello intagliato in un tronco d’albero. Questo sgabello aveva solo tre gambe di sostegno, sufficienti, a detta del contadino che l’aveva intagliato, a renderlo stabile ed essenziali per evocare il triangolo, una forma geometrica divina. «Mi raccontò anche del suo metodo per riconoscere nei nodi di un pezzo di ulivo i segni rivelatori delle figure racchiuse in esso, che egli avrebbe liberato trasferendole nelle piccole sculture che faceva per i suoi nipoti. Gli dissi che anche Michelangelo la pensava allo stesso modo», rammenta Cresci.

Anche il ricordo è un modo di vivere e intendere l’arte. Vedere è rivedere. È come sottoscrivere un concetto che Bruno Munari affermava nella frase: «da cosa nasce cosa», e che Cresci rielabora quando dice che «non esiste mai fine, non esiste un’opera chiusa, ma solo l’opera aperta».

È chiaro che non c’è nemmeno un’unica forma d’arte a cui approdare. Al contrario, la diffrazione è permanente, poiché fotografare, disegnare, scrivere, equivale a innestare come fanno i contadini. È dare nuova vita. Così, dall’uovo della Pala di Brera di Piero della Francesca che Cresci in una sua immagine rielaborata muove verso sinistra, nasce un nuovo modo di guardare il dipinto. L’uovo non è più l’elemento centrale, generatore di un filosofico equilibrio e garante dell’immutabile fissità della scena. Il suo spostamento destabilizza un elemento iconico e costringe a interrogarsi sul suo stesso valore simbolico di perfezione, vita, rinnovamento. Se dunque l’uovo spostato da Cresci è cibo per gli occhi e per l’anima, l’uovo di una gallina allevata nell’aia vicino a casa non ha minore dignità per il suo significato naturale di nutrimento semplice e frugale. Come il latte.

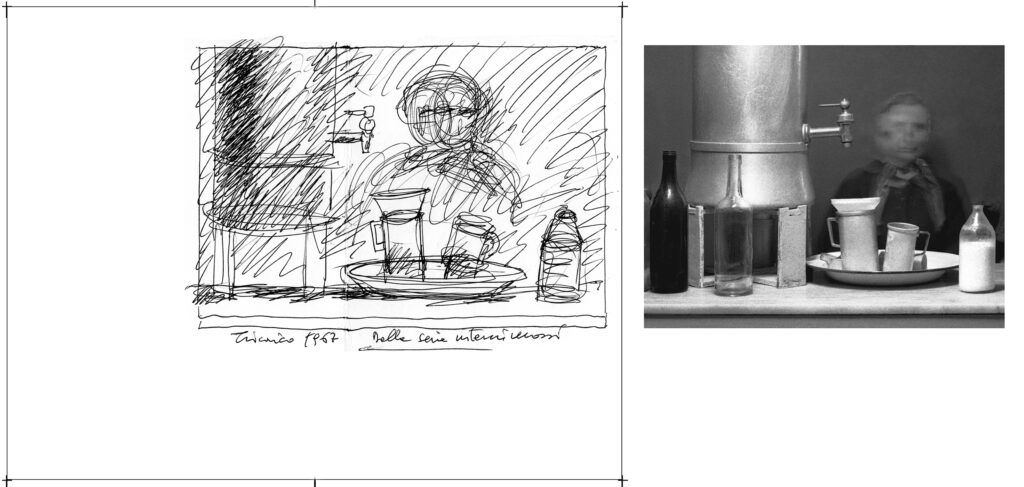

A Tricarico, nel 1967, il fotografo scatta una foto dentro una latteria. «Nella foto in bianco e nero sono messi in evidenza alcuni oggetti relativi al contenimento e alla vendita del latte sfuso. La loro fissità è dovuta alla luce di una sola lampadina al centro del negozio e si contrappone al movimento fantasmatico di due figure femminili situate dietro al bancone di marmo bianco. Una visione frontale che evoca due autori per me di riferimento nell’arte del Novecento: il fotografo americano Walker Evans e Giorgio Morandi». Il quotidiano del piccolo paese lucano e la storia dell’arte possono non solo coesistere, ma anche avvitarsi l’uno sull’altro.

La lampadina al centro della foto richiama l’uovo della Pala di Brera e il latte è una fonte di nutrimento, di ispirazione artistica e di produzione simbolica. Il latte e l’uovo appartengono al femminile, sono l’elemento umido, generatore di vita, che si contrappone alla secchezza e all’aridità della pietra. L’estinzione e l’annullamento venivano dal secco, (alíbantes nel mondo antico erano i morti, i rinsecchiti o disidratati). Senza dimenticare che le fotografie nascevano nel liquido, venivano alla luce nella camera oscura, matrice originaria da cui prendere forma e contorno.

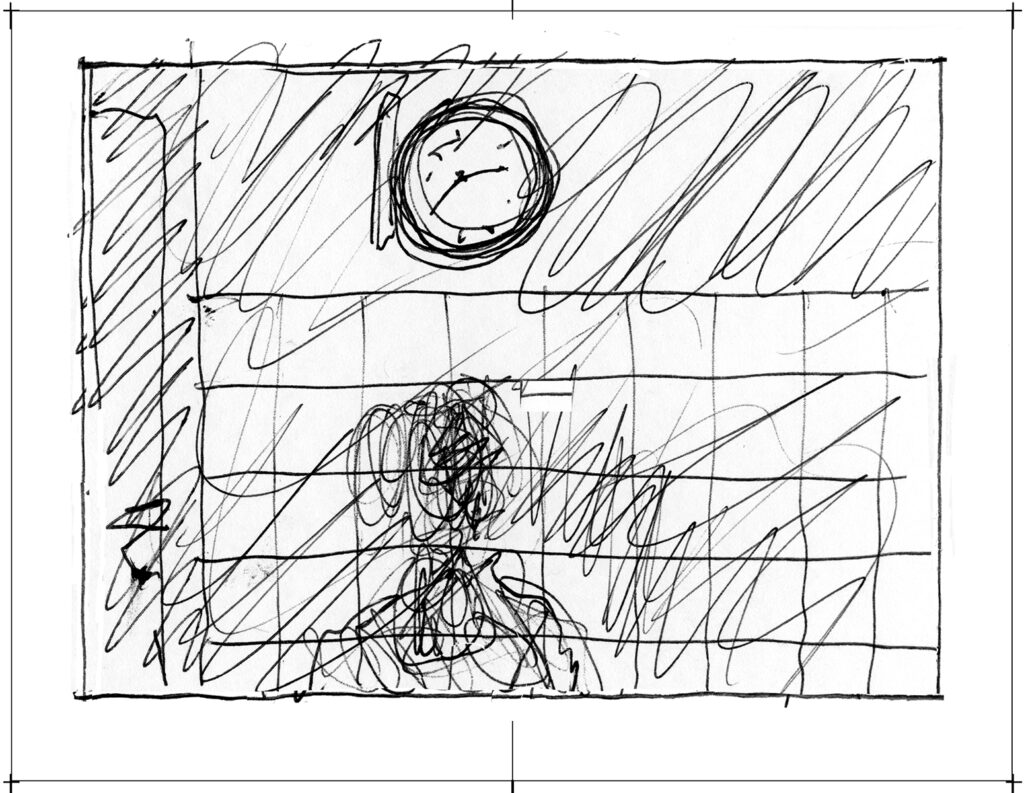

Quando Cresci estrae i disegni dalle fotografie, con un atto che è assieme autoritativo e creativo, sceglie gli elementi da riprodurre e quelli da lasciare nel loro brodo primordiale. In questo processo l’occhio del fotografo, artista e uomo viene attratto da un particolare che considera significativo per l’idea che lo ispira. La croce che si intravede su una parete di tufo sullo sfondo di un campo, una casa contadina dipinta di bianco, colpita da un raggio di sole pochi attimi prima di un temporale, il segnale stradale a forma di triangolo quasi inghiottito dalle spighe di grano. Anche la stessa sua figura può diventare segno e ricerca. «Negli autoritratti della serie Interni mossi (1967- 1978) ho il volto illeggibile. È un modo di sentire su di me l’impronta della ripresa fotografica. Un desiderio di sostituirmi al soggetto e di non avere il “controllo” visuale sulla realtà. (…) Viviamo in un sistema di segni: riflessi, moltiplicati. A volte mi capita di sentirmi nella stessa condizione».

Se si pensa a Guido Guidi, alla sua imperterrita insistenza verso un’idea di fotografia che è granitica coerenza con il proprio modo di guardare e di scegliere i soggetti, o all’altrettanta insistenza di Franco Vimercati, al suo volontario isolamento grazie a cui ha saputo dilatare il tempo, come un monaco amanuense seduto per ore a copiare gli stessi codici, si può supporre che Cresci inglobi questi modi di intendere la fotografia e al tempo stesso se ne distanzi. È un viandante perennemente in cammino come il contadino e cacciatore Cafagna, un rabdomante inquieto. Il suo continuo desiderio di contaminare la fotografia con altre arti come la grafica o il disegno, il suo tornare a guardare i soggetti per trovarne le infinite sfumature, fa pensare che le Variazioni Goldberg di Bach siano la segreta matrice da cui si dirama il suo sguardo.

Il libro, composto da 80 disegni come gli anni che ha compiuto, ha un interessante complemento. Un codice a barre, posto alla fine del volume, consente di visualizzare le fotografie dalle quali Cresci ha tratto i disegni. Un modo per capire concretamente cosa ha ritenuto importante tenere e cosa scartare in questa operazione. Che si avvale anche da testi scritti dallo stesso Cresci.

Tutti i disegni pubblicati sono di Mario Cresci e provengono dal volume Matrici. L’incertezza del vero pubblicato da Mimesis (2022). Per gentile concessione dell’editore e dell’autore.