La finzione è la menzogna che usiamo per dire la verità.

(Albert Camus)

Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto oppure il comunista convinto, ma le persone per le quali non c’è più differenza tra realtà e finzione, tra il vero e il falso.

(Hannah Arendt)

Life is a tragedy when seen in close-up,

but a comedy in long-shot.

(Charles Chaplin)

Finzioni senza autore è, a mio parere, una locuzione più importante per la sua seconda parte, autori, che per la prima. In questo contesto, pertanto, mi concentrerò sulla figura dell’autore e su ciò che ne rimane oggi, sempre se qualcosa è rimasto. La mancanza di un autore è in effetti ciò che caratterizzerebbe, rendendola degna di nota, ogni tipo di finzione, presupponendo quindi che la presenza di un autore sia invece un dato di normalità.

In realtà, storicamente, proprio la presenza di un autore a cui attribuire la creazione di un’opera cinematografica è stata messa in discussione almeno da quando l’apparato produttivo dell’industria cinematografica ha assunto dimensioni e ha accolto al suo interno competenze e professionalità tali da far dubitare che il regista potesse essere considerato l’unico e solo artefice ma, al contrario, fosse necessario riconoscere il film come opera indiscutibilmente collettiva. Quando questa presa di posizione ha finito per annacquare troppo la funzione di regia, come se affermare che il film è di tutti equivalesse ad affermare che non è di nessuno, una delle reazioni è stata ad esempio di istituire una politique des auteurs, rivendicando la possibilità per il regista in quanto autore di “esprimere se stesso”.

È stata la grande stagione della Nouvelle Vague a sostenere questo principio, grazie al quale sono stati rivalutati e apprezzati registi di un cinema ritenuto “commerciale” come Alfred Hitchcock, Nicholas Ray o Jacques Becker. Quella stagione è oramai alle spalle ma ha lasciato come eredità la fine di molte distinzioni (che resistono ancora ai soli fini del marketing) come i generi, i film d’essai o i film di cassetta, al punto che oggi la critica cinematografica più avveduta si occupa – giustamente – di tutto e di tutti. La fine di queste distinzioni ha però avuto come effetto indesiderato, per quanto possa sembrare paradossale, quello di spostare troppo l’attenzione sulla figura dell’autore (secondo Truffaut “non ci sono opere, ci sono solo autori”) che non a caso da allora è stato chiamato “maestro”, ovviamente nei casi migliori.

Questa deriva si è allargata man mano a tutte le categorie intellettuali, al punto che oggi gli autori sono di fatto l’opera di se stessi, ogni autore coincide con la propria opera, ogni autore “è” la sua opera. È per questo che nascono discussioni quando un autore è un poco di buono (vedi la diatriba su Céline) o uno stupratore condannato (vedi Polanski) nell’apparente impossibilità di separare le due sfere o nell’ipotesi che separarle sia moralmente inaccettabile. Ed è per questo che proliferano i tentativi di convocare gli autori (vedi il moltiplicarsi di festival letterari, filosofici, poetici, eccetera) per chiedere loro non tanto di spiegare le loro opere, quanto di spiegare se stessi.

Da questo punto di vista, la locuzione “finzioni senza autore”, ha in sé un ché di nostalgico, segnala una mancanza che si avverte come insostenibile, un po’ come l’“assenza più acuta presenza” di cui parlava Bertolucci padre.

A mio parere, la mancanza di autore può avere più significati: da un lato il fatto che il flusso mediatico si è fatto così denso e massiccio che diventa sempre più difficile individuare qualcuno come autore, ché spesso dell’autore originale si sono perse le tracce. In questa accezione, il mediascape contemporaneo sarebbe una grande giostra citazionistica, un flusso appunto di cui è impossibile determinare l’inizio, la scaturigine. L’attribuzione di una paternità certa agli artefatti è sentita oggi come una necessità proprio perché consente di operare una distinzione fondamentale, individuando un “originale” in un mondo di “repliche”, siano esse citazioni, più o meno volontarie, o veri e propri furti, ed è fra l’altro alla base del fenomeno degli NFT, acronimo che sta per Non Fungible Token, che, al di là degli immancabili e deprecabili aspetti speculativi, serve appunto a fornire un certificato di autenticità digitale ad opere che per la loro natura immateriale e per la loro intrinseca e infinita riproducibilità, sarebbero fatalmente destinate a evaporare nella mediasfera.

Una diversa accezione potrebbe essere invece quella che vuole intendere la mancanza di autore come la condizione in cui sono le macchine (intese come computer) ad operare autonomamente nella creazione delle finzioni, nell’ipotesi che le macchine operino in un quadro di potenziamento mimetico dell’uomo (o meglio del corpo umano) e siano quindi (sempre più) in grado di costruire, non solo immagini, testi, grafici, eccetera ma vere e proprie narrazioni. Andando, poi, oltre il paradigma mimetico (la cui efficacia è messa in dubbio dai molti esempi in cui la tecnologia non ha seguito il parallelismo essere vivente-macchina, come ad esempio nel volo aereo, dato che, notoriamente, gli aerei per volare non sbattono le ali), è ormai abbastanza comune ritenere che la macchina sia destinata a sostituire l’uomo in molti procedimenti di conoscenza, discernimento, decisionalità, grazie alla immensa quantità di dati che essa è in grado di elaborare, molto superiore a quella di cui è capace l’essere umano. Questa capacità si basa, ancora una volta, sulle stesse modalità percettive umane ma ovviamente iper-attivate e iper-potenziate. In particolare, è la visione il senso principe per questo tipo di operatività, data l’equazione vedere=conoscere. In questo campo, come scrive Simone Arcagni in L’occhio della macchina, “si pensa a cose mirabolanti come ad esempio ad un computer che elabora immagini di una scena reale, catturata da una o più telecamere, per ottenere informazioni utili (che interpreta) che saranno utilizzate al fine di prendere decisioni in maniera automatica o semiautomatica”. Fantascienza? Chissà…

La terza accezione è quella più interessante perché presuppone che la mancanza di autore sia costitutiva della finzione, poiché essa esiste solo nella mente dello spettatore. Autore e spettatore sono entrambi autori ma poiché il termine “autore” implica la singolarità, essendocene due, il concetto stesso si autodistrugge.

A questo proposito, vorrei ricordare il cortometraggio “New book” di Zbigniew Rybczynski (1975) nel quale lo spettatore si trova di fronte ad uno schermo diviso in nove riquadri ognuno dei quali rappresenta una frazione di realtà spazio-temporale apparentemente simultanea, e in cui accadono eventi tra loro correlati (è la banalissima storia di un signore che esce di casa per comprare un libro, da cui il titolo).

New Book, di Zbigniew Rybczyński, Polonia 1975

Siamo di fronte a un altro aspetto della mostruosità del nostro quotidiano: l’eccedenza di dati. Lo scorrere di alcune vite, considerate nei loro più banali intrecci, sono catapultate e divorate da uno sguardo (quello della finzione) che riesce a gestire nove punti di vista differenti, tutti in contatto fra loro. Lo sguardo in questo caso tende a una sorta di onnipotenza: vuole vedere tutto, contemporaneamente, assimilare tutti gli spazi possibili. La domanda allora è chi è il vero protagonista di questo cortometraggio? Lo sguardo della macchina, che in maniera apparentemente fredda e neutrale guarda il mondo, mentre si diverte a giocare con la nostra incredulità, connettendo in una finta simultaneità spazi diversi, deformando il tempo per far quadrare i tempi di ingresso e di uscita dei personaggi. Sembra una diretta, in realtà è pura fiction. I corpi sono burattini che devono meccanicamente andare a tempo. Anche la simultaneità nella quale vengono catapultati tutti i personaggi che subiscono vari incidenti sta a suggerire la presenza di un deus ex machina, una divinità dispettosa che dispone a suo piacimento degli eventi del mondo, spacciandoli come realtà. La mostruosità del quotidiano qui sta nella fredda rappresentazione di un caos.

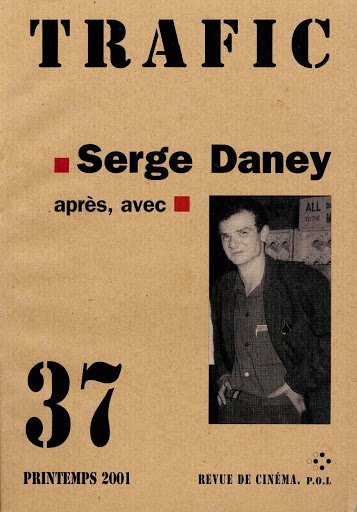

Per concludere, vorrei accennare ad un altro tema di estrema attualità e cioè la cosiddetta “colonizzazione dell’immaginario”; una locuzione che in origine deriva dall’omonimo saggio dello storico francese Serge Gruzinski nel quale veniva preso in esame il fenomeno della occidentalizzazione spagnola nel Messico del XVI secolo mentre oggi è vista come il risultato finale di un processo di appiattimento, di ottundimento, di riduzione, in definitiva, delle capacità critiche degli individui, costretti dal sistema mediatico mondiale a praticare una forma di “pensiero ammobiliato”, un pensiero i cui elementi sono in realtà precostituiti e che lascia quindi un’illusoria sensazione di libertà. Un tema di estrema rilevanza sociologica e antropologica molto vasto: mi limito qui ad osservare che il concetto di “colonizzazione” implica, storicamente, l’attenuazione o la scomparsa di ogni conflitto. La colonizzazione che facevano i Romani passava infatti attraverso l’attribuzione ad ognuno della cittadinanza in base ad un atteggiamento estremamente pragmatico: accogliere gli stranieri e renderli romani, a partire dalle élite, uniformando gradualmente i costumi ma mantenendo intatte le usanze e lingue locali, portando i vinti a trasformarsi volontariamente in romani. Per contrastare quindi la colonizzazione bisognerebbe tornare a praticare il conflitto, a tutti i livelli. E torno alla Nouvelle Vague. La prefazione di Serge Daney all’edizione del 1984 de “La politique des auteurs” iniziava con questa famosa frase: “La generazione della nouvelle vague fu fortunata, seppe farsi dei nemici e li conservò a lungo”.